第546号 ~「負のスパイラル」から「正のスパイラル」へ~(後編)(2024年12月17日発行)

| 執筆者 | 長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 4.取引の適正化に向けた公取委・中小企業庁の動き

- 5.運賃・料金の改定で労働環境・労働条件の改善を

- 6.おわりに

4.取引の適正化に向けた公取委・中小企業庁の動き

(4)価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果

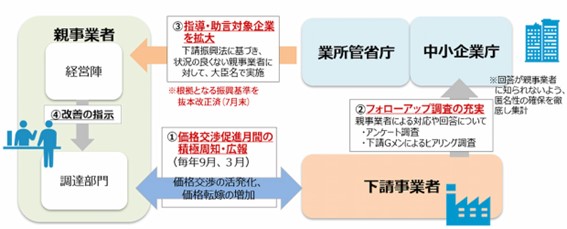

トラック運送業でも軽油価格や人件費などが上昇するなか、経済産業省・中小企業庁(以下、「経産省」「中企庁」という)では中小企業等が適切に価格転嫁をしやすい環境作りのため、2021年9月から毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」に設定して、価格交渉・価格転嫁を促進するために、広報や講習会、業界団体を通じた価格転嫁の要請等を実施している。

各「月間」終了後には、中小企業等に対して、主な取引先との価格交渉・価格転嫁の状況についてのフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業界ごとの結果、順位付け等の結果をとりまとめるとともに、価格交渉状況の芳しくない親事業者に対しては下請中小企業振興法(以下、「下請振興法」という)に基づき、経済産業大臣名で指導・助言を実施している。

図表11 価格交渉促進月間の概要

(出所)中小企業庁資料

上記アンケートと下請Gメンのヒアリングによる2024年3月時点の調査結果が6月21日に公表され、その概要は以下の通りである。

1)調査の概要

アンケート回答企業数 46,461社( 回答から抽出される発注側企業数は延べ67,390社)

下請Gメンによるヒアリング件数 約2,000社

2)調査結果の概要

①価格交渉が行われた割合は59.4%で、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつある。

価格交渉が行われた企業のうち、約7割が、労務費についても価格交渉が実施されたと回答した。

②価格転嫁率は46.1%で、コストの増額分を全額価格転嫁できた企業の割合が増加した。

「転嫁できた企業」と「できない企業」で二極化する兆しもある。

③正当な理由のない原価低減要請等によって価格転嫁できず、減額されたケースが、全体の約1%存在しました。下請法違反が疑われる事例も存在しており、これらの情報も端緒として、下請法の執行を強化していく。

(筆者注:正当な理由のない「運賃引き下げ」を要請している荷主が、今なお存在すると思われる)

3)発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁の評価を記載したリストの公表

8月2日に、中企庁は上記調査結果に基づき、受注側の中小企業10社以上から主要な取引先として挙げられた発注側企業290社の価格交渉状況、価格転嫁状況の評価をまとめたリスト「発注側企業ごとの受注側中小企業からの回答状況を整理した『企業リスト』」を公表した。

受注側の中小企業の回答から、価格交渉と価格転嫁の評価をそれぞれ数値化。価格交渉が積極的に行われた場合や、価格転嫁率が高かった場合には高い点数が付けられ、その逆は点数が低いかマイナスと評価された。

皆さんの荷主・元請業者が載っていないか、一度ご覧頂きたい。

元請業者として企業リストに載ったのは、ヤマト運輸、日鉄物流、福山通運、日本梱包運輸倉庫、アサヒロジ、全農物流、三菱ケミカル物流、日本通運、王子物流、いすゞロジスティクス、鴻池運輸、トランコム、ロジスティード東日本、西濃運輸、山九、丸全昭和運輸、佐川急便、日本郵便輸送、セイノースーパーエクスプレスの18社(法人番号順)である。

このうち、価格交渉で低評価を受けたのはヤマト運輸、アサヒロジ、西濃運輸の3社で、いずれも価格転嫁でも低評価を受けているほか、西濃運輸は(1)でも「価格転嫁に応じない企業」として公表されている。

なお、全体として価格交渉で最低評価を受けたのはエディオン、一条工務店、タマホームの3社のみで、価格転嫁で最低評価を受けた企業はなかった。

マスメディア等では報道されていないが、企業リストには、低評価・最低評価をした中小企業数が、企業(荷主・物流事業者)ごとに掲出されているので、サンプル抽出してみた。

①主な物流事業者(法人番号順。カッコ内が、回答中小企業者数)

ヤマト運輸(77)、日本郵便(20)、福山通運(16)、日本梱包運輸倉庫(14)、日本通運(72)、

トランコム(20)、西濃運輸(27)、佐川急便(94)

(筆者注:下請業者=実運送業者が多い、宅配便・特別積合せ・3PLなどの回答企業数が挙がっている。日本梱包運輸倉庫と西濃運輸は(1)でも公表されており、取り組みの進展が遅れていることが伺われる。)

②主な荷主企業(同)

トヨタ自動車(36)、住友化学(16)、キヤノン(12)、日立製作所(31)、日産自動車 (21)

これは、代々の経団連会長企業と、最近、下請法違反で勧告された企業である。回答企業数と評価は連動していないが、トヨタ自動車の約400社言われるティア1(一次下請で、中小企業とは限らない)からも1割近くが回答している。回答は任意なので、「お恐れながら一言」「反旗を翻して一言」というのもあるのだろうか。

①②には、「ホワイト物流」推進運動賛同企業・「パートナーシップ構築宣言」登録企業が並んでおり、両運動が名目だけで成果が挙がっていないことが伺われる。

本稿が配信される2024年9月は、「価格交渉促進月間」が展開中と推測される。フォローアップ結果の公表は2025年2月ごろと予想されるが、結果が楽しみである。最近は、従来の3月末決算から、国際会計基準(IFRS)に合わせて12月末決算の荷主・元請業者も増えている。12月決算企業の場合、翌期(2025年12月期)の予算編成は2024年10月ごろとなるので、9月の「価格抗促進月間」を活用して、荷主・元請業者が翌期予算に運賃・料金の改定を反映するよう、皆さんの行動を期待したい。

5.運賃・料金の改定で労働環境・労働条件の改善を

(1)今こそ運賃改定の行動を

「100日を切った『物流の2024年問題』前編・後編」では、お薦めする対策として、

1)勤怠管理を適正に行う

2)運行計画を見直し拘束時間を減らす

3)労働環境・労働条件を改善する

4)ドライバーを確保(採用・育成)する

5)輸配送システムを変更する

6)ITシステムを活用して物流DXを推進する

の7点を挙げ、4)~6)は時間が掛かるので喫緊の対策として1)~3)について、取り組みを提案した。

とくに3)では、「運賃・料金の改定については、(荷主・元請事業者が2024年度予算を策定する2024年2月までに)今すぐアクションを」と提言した。

1)2)については、1項で述べたように、今すぐ「ドライバーの時間外労働時間の4〜9月累計をチェック」をして取り組んで欲しい。

改善基準告示により、「月間拘束時間」が293時間以内から原則284時間以内になったが、きちんと「拘束時間管理」が行われているだろうか?「一カ月終わって締めて見たら290時間で、オーバーしていました」というのは、「拘束時間『結果』管理」でしかない。「管理」とは、P(計画)→D(実施)→C(検証)→A(行動)というPDCAサイクルを回すことで、まず「運行計画」を立て「運行」し、デジタコ・運転日報等でチェックして、日々の改善を進めることは、既に取り組んでいると思う。

ここでは、3)について改めて強調したい。

それは、今が、「負のスパイラル」から脱して「正のスパイラル」に飛び移る最後のチャンスだからである。

前記のように、2024年2月が運賃・料金改定の一つのチャンスであった。経済産業省・中小企業庁の「価格改定促進月間」(毎年3月・9月)も後押ししている。

そして、前記のように2024年12月決算期を前に2025年予算の作成準備に入る荷主・元請業者への運賃・料金改定の好機が、2024年9月である。

(2)労務費の原価計算は不要

「100日を切った『物流の2024年問題』前編・後編」では、「自社の運送原価を算定」を提案した。また、国交省の「原価計算」のパンフレットも紹介した。それでも、原価計算したことのないトラック運送事業者には難しいのではないだろうか。

内閣官房・公取委では、2023年12月に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、受注者(トラック運送業者)は、労務費(ドライバーの人件費等)については、発注者(荷主・元請事業者)との価格(運賃・料金)交渉において使用する根拠資料としては、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いればよい(カッコ内は筆者)とされた。

一方、発注者に対しては、労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠のあるものとして尊重することとされている。

厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は7月25日、2024年度の最低賃金について、全国平均で時給1054円にする目安を答申した。引き上げ額は過去最高の50円(5.0%)で、4年連続で過去最高の引き上げ額となり、今年は、全都道府県で一律50円の引き上げが目安となった。

ということは、運賃・料金の改定交渉にあたって、ドライバーの賃金など労務費については、「最低賃金の上昇率=5%」を「合理的根拠のあるもの」として、発注者(荷主・元請事業者)は尊重しなくてはならない。

運賃・料金の改定交渉で、もし、荷主・元請業者から「ドライバーの賃金増額分について計算根拠の提示」を求められたら、「最低賃金の上昇率を合理的根拠として国も認めています。その提示要請は『買いたたき』にあたる可能性があると聞いています」と答えればよい(それ以前に、運賃・料金の改定交渉を断られたら、以下の②に該当する)。

なお、同指針では、その他にも発注者に対して、

①発注者側からの定期的な協議の実施

(略)協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独禁法上の優越的地位の乱用または下請法上の買いたたきとして問題となるおそれがある。

②(受注者の)要請があれば協議のテーブルにつくこと

受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。

等を求めている。同指針には法的拘束力はないが、一方で独禁法・下請法の適用も視野に入れていることが読み取れる。

なお、下請取引の価格交渉・価格転嫁の現場において上記指針の活用を促進し、労務費の価格転嫁を推進するため、下請振興法で定める「振興基準」も親事業者及び下請事業者の行動に関する事項が改正され、振興基準に従って親事業者及び下請事業者に対する指導が行われる。

(3)現行契約(運送契約・業務委託契約)の見直し

いま一度、現行の運送契約・業務委託契約が、不利な内容になっていないか見直して頂きたい。荷主や元請業者から「これが、我が社との契約書です」と渡された契約書案を、そのまま承諾していないだろうか。荷主・元請業者から示された契約書の場合は、運賃・料金(とくに積卸料や待機料)、貨物事故発生の際の損害賠償責任など、発注者側に有利な契約となっている場合が多い。契約自由の原則であるが、法令に違反している条文は「無効」となることもある。

国交省や全ト協は、(基本)契約書・覚書・運送申込書の3点セットを推奨している(全ト協「トラック運送業における契約書面化の基礎知識」2015年。運送申込書の雛形は図表9に掲出)。

契約を見直す際の前提は、「不特定多数の顧客を対象にした運送契約」である前記の約款と、運賃・料金の基本である「標準的な運賃」である。まず、この2つを基本に、荷主・元請事業者との契約では、どこまで受け入れるか(譲るか)を検討し、荷主・元請事業者にも、「約款と標準的な運賃では、こう決まっていますが、貴社とは特約条項で『契約』しましょう」と示せば、「積卸料・待機料は、約款に記載されている」と有料化し易くなると思う。

また、書面である「運送申込書」にはない、積卸し作業・待機が生じた場合は、前記のように「下請法の買いたたきではないか」とも判断がつく。

6.おわりに

繰り返すようであるが、今、運賃・料金を上げずに、いつ上げるのだろうか。

荷主等のなかには、既に運賃・料金の改定に応じてくれた前向きな企業もあるが、2項で述べたように、「物流の2024年問題」に取り組まず、運賃・料金の改定に応じない荷主等も多い。

運賃・料金改定の交渉を行う際に直面する課題が多いのは、十分に理解している。

例えば、以下のような課題と問題点(違法性)が挙げられる。

①運賃・料金の改定交渉に応じてくれない、あるいは交渉できる状況にない

(前記のように、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」違反である)

②運賃・料金の改定交渉に応じてはくれたが、改定できなかった、あるいはドライバーの賃金引上げができない改定額だった

(前記のように、労務費の上昇分だけでも応じないと、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」違反である)

③運賃・料金の改定交渉をしたら(報復措置として)取引を打ち切られた、あるいは取引量を減らされた

(独禁法の優越的地位の乱用、あるいは下請法に抵触するおそれがある)

その対策としては、

①交渉時に経済情勢などの変化や現状を十分に説明する。荷主には、自社だけではなく、トラック運送業界全体の問題であることを伝える

(本稿2項で紹介したマクロデータ等を参考にして頂きたい)

②国土交通省・公取委などの行政の動向を十分に説明する

(本稿3・4項の内容や、全ト協の資料を活用して荷主等の理解を求める。併せて「独禁法の優越的地位の乱用」「下請法」の運用状況等についても説明する。行政はトラック運送業者を後押しているのである)

③「事業法(荷主対策を含む)」「約款」「標準的な運賃」を基に、荷主等との契約を見直し、積卸料・待機料など書面化されていなかった部分を書面化する

最近報じられた上場企業の2024年4~6月業績は良好なので、「負のスパイラル」から「正のスパイラル」に飛び移るときは今である。「物流の2024年問題」の折り返し点で、皆さんのご健闘をお祈りしたい。

以上

【参考資料】

1.NX総合研究所「企業物流短期動向調査(2024年6月調査)」2024年7月

2.全日本トラック協会「第126回トラック運送業界の景況感(速報)」2024年8月

3.帝国データバンク「2024 年問題に対する企業の意識調査」2024年1月

4.厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年6月分結果速報」2024年8月

5.東京商工リサーチ「2024年度『賃上げに関するアンケート』調査」2024年8月

6.帝国データバンク「『道路貨物運送』倒産動向(2024 年上半期)」2024年7月

7.厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」2024年4月施行

8.全日本トラック協会「トラック運送業における契約書面化の基礎知識」2015年

9.その他、本稿で引用した内閣官房・内閣府・国土交通省・厚生労働省・経済産業省・中小企業庁・公正取引委員会等の資料・ホームページ。

10.長谷川雅行「500日を切った「物流2024年問題」前編・後編」2023年1月 ロジスティクス・レビュー第500・502号

11.長谷川雅行「100日を切った『物流の2024年問題』前編・後編」2024年1月 ロジスティクス・レビュー第523・524号

(C)2024 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.