第133号改正省エネ法の算定式と改善施策の関係を考える(2007年10月11日発行)

| 執筆者 | 北條 英 社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 主任研究員 |

|---|

目次

2006年4月1日に施行されたエネルギー使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下、改正省エネ法)において、特定荷主 *1 の義務として定められた「計画書」と「定期報告書」の提出がいよいよ9月末 *2 に迫ってきた。改正省エネ法では、エネルギー使用原単位の前年度に対する改善、また、当該原単位の5年度間における年平均1%以上の改善が求められている。

本稿では、定期報告書で用いるエネルギー使用量の算定式と計画書に定める改善施策の関係に着目し、算定に用いることができる3つの算定式のうち特にトンキロ法についてその問題点を論じる。

1.エネルギー使用量の算定式

改正省エネ法の経済産業省告示第六十六号 *3 で定められている輸送に伴うエネルギー使用量の算定式は、次の3つである。

| ①燃料法 | エネルギー使用量(GJ)=燃料使用量(kl)×単位発熱量(GJ/kl) |

| ②燃費法 | エネルギー使用量(GJ)=〔輸送距離(km)/燃費(km/l)〕×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) |

| ③トンキロ法 | エネルギー使用量(GJ)=〔輸送重量(t)×輸送距離(km)〕×燃料使用原単位(l/t・km)×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) |

ディーゼルエンジンなどの内燃機関が消費するエネルギーの量は、軽油などの化石燃料の使用量に比例することは明らかなことから、燃料法はこれら3つの算定式の中で最も原理原則にかなったものと言えるだろう。

燃費法は、燃料使用量を直接把握することができない場合などにおいて、輸送距離を燃費で除することによって燃料使用量を推定する代替的な方法である。

トンキロ法は輸送トンキロから二酸化炭素排出量を推定する間接的な方法である。何故、輸送トンキロからエネルギー使用量が推定できるかについては、後述する(3.1)。

2.荷主企業の選択

(社)日本ロジスティクスシステム協会が設置しているロジスティクス環境会議 *4 のメンバーである荷主企業の一部を対象に、改正省エネ法の定期報告のために採択する算定式を調査したところ、燃料法39%、燃費法48%、トンキロ法またはみなしトンキロ法 *5 113%となり、トンキロ法の採択率が他の2つの算定式を大きく上回っていた(複数回答) *6 。

トンキロ法は、そもそも、燃料使用量や燃費などの輸送事業者でなければ取得しにくいデータを使わずに、荷主企業でも比較的容易に把握できると思われた輸送トンキロからエネルギー使用量を算定できることがその長所であると考えられていたので、今から約1年前のこの結果は、至極当然であると思われる。

3.トンキロ法の評価

3.1 トンキロ法生成のメカニズム

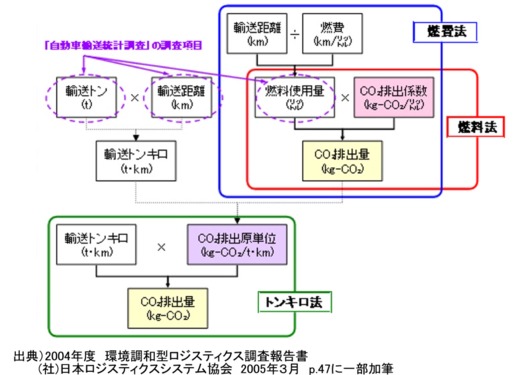

燃料法、燃費法、トンキロ法それぞれの算定に必要なデータ項目に注目して、3つの式の関係を示したものが図1である。ここでは、簡単のため、エネルギー使用量ではなく、エネルギー使用量に排出係数を乗じて求める二酸化炭素排出量の算定式を図示している。

トンキロ法の「貨物輸送量当たりの燃料使用量」(図1では「CO2排出原単位」に相当)は、国土交通省が毎年定期的に実施している『自動車輸送統計調査』 *7 で得られた「輸送トンキロ」と「燃料使用量」から生成されている。トンキロ法のユーザーは、こうして生成された(過去の)貨物輸送量当たりの燃料使用量に、(現在の)自らの輸送トンキロを乗ずることで、燃料使用量を算定することになる。

3.2 経済産業省告示第六十六号に示された貨物輸送量とエネルギーの使用量との関係を示す数式

トンキロ法で算定を行う場合、算定者は経済産業省告示第六十六号に示された次の関数式を使って、貨物輸送量(トンキロ)あたりのエネルギー使用量(燃料使用量)、すなわち、燃料使用原単位を求めることになる。

ln X=2.71-0.812 ln(Y/100)-0.654 ln Z【事業用貨物自動車、軽油の場合】

ここに、

X:貨物輸送量当たりの燃料使用量(l/t・km)

Y:積載率(%)

Z:貨物自動車の最大積載量(kg)

貨物輸送量当たりのエネルギー使用量(X)は、関数式から明らかなように、積載率(Y)と最大積載量(Z)に応じて変化する。このため、トンキロ法では、厳密には、貨物自動車の積載率または最大積載量が変わるたびにエネルギー使用量の算定を行う必要がある。

3.3 算定に必要なデータ及びデータの所在

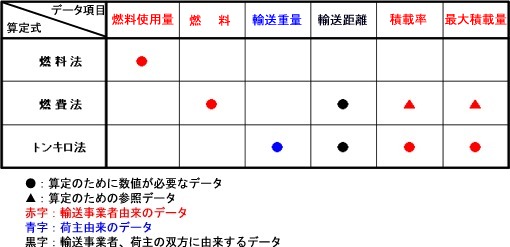

冒頭に示した3つの算定式の算定に必要なデータのうち、国がデータを提供している「単位発熱量」と「燃料使用原単位」を除く6つのデータの所在を、荷主と輸送事業者に、大胆に、分けた(表1)。

外部の事業者に業務委託されることの多い輸送活動については、基本的に、荷主は輸送重量と輸送距離(計画値)以外のデータを自ら把握することは難しい。ことトンキロ法では、算定のために数値が必要なデータが4つあることに加えて、これらの所在が荷主と輸送事業者の両者に跨っている。このため、荷主がトンキロ法を使って算定する場合、輸送事業者から積載率及び最大積載量の2つの数値を入手する必要がある。

最大積載量はともかく、積載率について、例えば短い距離で荷積み・荷卸しが行われる集配送のようなケースを想定すれば、輸送事業者は、荷積み・荷卸しの度に、データを取得しなければならない。いくら顧客のためと言っても、トンキロ法を採択している荷主のために、全ての輸送区間について当該区間の積載率を把握しようと言う輸送事業者は、日本に、いや世界に1社も存在しないのではないだろうか。

3.4 貨物輸送量とエネルギーの使用量との関係を示す数式の相関係数

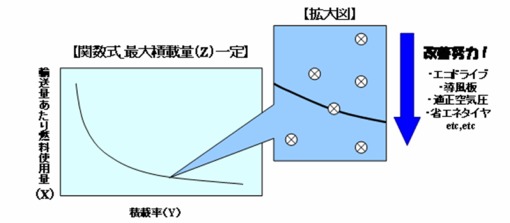

経済産業省告示第六十六号に示された関数式は、3.1で述べたように、『自動車輸送統計調査』のデータから生成されている。この関数式は当該調査の一輸送単位をサンプルとする回帰式であり、その相関係数は0.8台である。図2の平面で、上にあるほど貨物輸送量(トンキロ)あたりの燃料使用量が多い効率の悪い輸送のサンプルであり、逆に、下にあるほど貨物輸送量あたりの燃料使用量が少ない効率の良い輸送のサンプルということになる。

トンキロ法で算定する(=関数式を使う)と、例え関数式の曲線の下にある効率の良い輸送を行っている場合でも、それが算定結果に反映されずに、実績値より大きい値(悪い値)が出ることになる。関数式の曲線の上にある効率の悪い輸送を行っている場合はこの逆になり、実績値より小さい値(良い値)が出ることになる。

3.5 トンキロ法の問題点

以上のことから、トンキロ法の問題点として、次のことが指摘できる。

- 現在のユーザーが使う燃料使用原単位は過去の調査に基づくものなので、その調査時点から、例えばトラック単体の燃費が向上していたり、また例えばエコドライブが普及していたりなどの理由によって現時点の燃料使用原単位が改善されていたとしても、それらの効果がトンキロ法の算定結果に反映されることはないこと。【3.1】

- トンキロあたりの燃料使用量の改善策は、「積載率の向上」と「貨物自動車の大型化」の2つに限定されていること(省エネ施策として良く使われている「エコドライブ」や「車両の整備点検」、また、「省エネタイヤの装着」などの効果は算定結果にあらわれない)。【3.2】

- トンキロ法の所期の精度を得ようと思ったら、荷主は輸送事業者から輸送単位ごとの積載率と最大積載量のデータを得なければならないが、これは非現実的なこと。【3.3】

- トンキロ法の算定精度を向上させようして取得データを限りなく一輸送単位に近づけたとしても、算定結果は限りなく関数式に近づくだけであること。言い換えれば、算定精度を向上させる努力と省エネの努力は別物であること。【3.4】

4.今後の課題(合理的な算定を行うために)

3.5で述べたようなトンキロ法の問題を解決するためのひとつの方策として、輸送事業者が燃料法で求めたエネルギー使用量を複数の荷主に分配する「按分」と呼ばれる手法が提唱されている。紙面の都合で詳しい記述をすることができないので、ここでは按分について記された記事などを紹介して、本稿を終わりたい。

- 物流分野のエネルギー事情と省エネルギー対策 北條 英 省エネルギー 平成18年3月号 第58巻第3号 (財)省エネルギーセンター pp.27-32

- 荷主のための省エネ法ガイドブック 2006年5月 (財)省エネルギーセンター pp.107-109

- 2006年度 二酸化炭素排出量関連データ交換システム開発事業報告書 2007年2月 鉄道情報システム㈱

- 「改正省エネ法」への対応ガイドラインの運用ルール 平成19年3月 (社)日本加工食品卸協会

https://www.ninushi.com/download_files/nissyokukyo_working_rule.pdf

以上

【注】

*1.自社が所有権を持つ荷物の輸送量が年間3,000万トンキロ以上の企業。現在804社。

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/070720list.pdf

*2.1年目のみの過渡的な措置。来年度からは毎年6月末が提出期限になる。

*3.経済産業省告示第六十六号については、次のURLを参照のこと。

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/data/060327c-14.pdf

*4.ロジスティクス環境会議のホームページ

http://www.logistics.or.jp/green/index.html

*5.トンキロ法の算定に用いる貨物輸送量当たりの燃料使用量の値に、経済産業省告示第六十六号別表第3の値を適用する方法。

*6.2006年9月調査。回答企業数23社。合計が100%を超えるのは、1社で複数の算定式を採択している荷主企業がいるため。

*7.『自動車輸送統計調査』のホームページ

http://toukei.mlit.go.jp/jidousya/jidousya.html

(C)2007 Masaru Hojyo & Sakata Warehouse, Inc.