第545号 ~「負のスパイラル」から「正のスパイラル」へ~(中編②)(2024年12月5日発行)

| 執筆者 | 長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 3.適正運賃での取引に向けた国土交通省などによる4つの支援策

- 4.取引の適正化に向けた公取委・中小企業庁の動き

3.適正運賃での取引に向けた国土交通省などによる4つの支援策

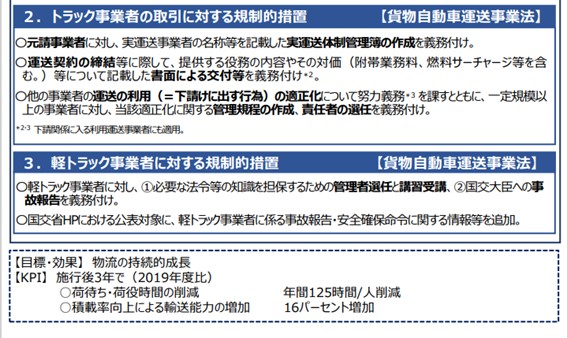

(4)貨物自動車運送事業法

2024年4月23日に改正・可決した事業法では、トラック運送業者の取引に対する規制的措置として、以下の内容が定められた。施行は2025年4月とされている。

1)元請業者に対し、実運送業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けた

2)運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した 書面による交付等を義務付けた *2 。

3)他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化 について努力義務 *3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付けた。

*2 ・ 3 下請関係に入る利用運送業者にも適用 。

さらに、事業法では、近年における貨物軽自動車運送事業(軽トラック等)における死亡・重傷事故等の増加を踏まえ、貨物軽自動車運送事業者に対して規制的措置が定められたが、ここでは省略して別の機会に述べたい。軽トラックもEV化(M社ほか)や初の4人乗り(D社)など技術革新が進んでおり、また「熱い」レポートをしたい(図表10参照)。

図表10 貨物自動車運送事業法改正のポイント(抜粋)

(出所)国土交通省資料

(参考)事業法における「荷主対策」

なお、2019年の改正では、持続可能な物流を維持するためには、トラック運送業者だけで解決できないことについて、荷主(着荷主や元請運送業者を含む)への対応を求める事項が荷主対策(以下の「荷主の責務」「荷主への勧告」「荷主への働きかけ」)として盛り込まれた。トラック運送業者の遵守事項や義務を定めた事業法によって、トラック運送業者でない荷主を規制することは重要な制度変更であり、ここで再確認しておきたい。

1)荷主の責務

荷主の責務として、トラック運送業者が法令を遵守して事業を遂行できるように必要な配慮をしなければならないとされています。

具体的には、①長時間の待ち時間が恒常的に発生させるような委託、②通常の運行では、間に合わないような無理な到着時間の指定、③積込み直前に積載量を増やすような指示等、を行ってトラックドライバーが法令違反や事故を起こさないように荷主に対して配慮義務を求めた責務規定が追加された。

2)荷主への勧告

トラック運送業者やトラックドライバーによる道路交通法の違反行為(過積載、最高速度違反、過労運転など)が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときや荷主の行為に起因するものであると認められる場合に、国土交通大臣が荷主に対して違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告(「荷主勧告」という)できると、2017年から規定されていた。2019年改正では、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することが明記された。

これは、下請法や独占禁止法(以下、「独禁法」という)の物流特殊指定(正式には「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」という)で、違反行為を行った事業者に対して行われる公正取引委員会(以下、「公取委」という)の勧告と同じである。

公取委の勧告はホームページに数年間は掲出され、マスコミ等でも報道されるので、企業にとって社会的信用の失墜など大きなダメージとなる。

ただ、荷主勧告は、「勧告をする前に国土交通大臣は、荷主の所轄大臣の意見を聴かなければならない」と規定されている。つまり、荷主を所管する経済産業省や農林水産省等の了解が得られなければ荷主勧告できない。これが、荷主勧告の実績がない大きな理由ではないかと筆者は感じている。

3)荷主への働きかけ

実績が挙がらない荷主勧告に代わるもの(?)として2019年改正では、国土交通大臣は、「トラック運送業者の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主に対して、関連省庁(荷主の監督省庁)と連携して、荷主への『働きかけ』の活動を行う」とされた。

荷主が法令違反の原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合には「要請」し、悪質な場合には「勧告や公表」を行う。

トラック運送業者に対する荷主の行為が独禁法上の「優越的地位の乱用」の疑いがある場合には、公取委に通知して、公取委による調査・立入検査が行われる可能性がある。(「優越的地位の乱用」は、独禁法の条文では「濫用」であるが、本稿では当用漢字の「乱用」とした)。

また、「優越的地位の乱用」が適用されなくても、物流特殊指定上の禁止行為である「買いたたき」に該当する場合でも、公取委に通知されて調査・立入検査が入る可能性がある(後記のように、2024年6月には物流特殊指定が適用されて立入検査が行われた)。

「買いたたき」に該当する具体的な行為としては、

①過労運転防止義務違反を招く恐れがある「待ち時間の恒常的に発生」、②最高速度違反を招くおそれのある「非合理な到着時間の設定」、③過積載運行を招くおそれのある「重量違反となるような依頼」等が挙げられている。

この「働きかけ」については、2024年3月末までの時限措置であったが、2024年改正により継続実施となり、全国に配置された「トラックGメン」により強化されている。

2023年7月に162名配置されたトラックGメンは、2024年3月末までに8件の「要請」と172件の「働きかけ」の実績を挙げ、各都道府県トラック協会から2名ずつ合計94名を拡充して、さらなる活動の強化を図っている。トラック協会職員には、運輸支局や警察のOB、適正化対策事業指導員などのプロが多いので、さらなる「要請」「働きかけ」が期待できる。

4.取引の適正化に向けた公取委・中小企業庁の動き

公取委・中小企業庁では、独禁法・下請法に基づいて、大企業と比べて力関係で弱い立場にある中小企業(トラック運送業における中小企業の範囲は前記の通り)・零細企業に対して、取引の適正化を支援しており、幾つかの事例が公表されている。

(1)価格転嫁に応じない企業名の公表

まず、3月15日に、公取委から「独禁法上の優越的地位の乱用に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表」が行われた。

公取委が2023年5月から国内の事業者11万社ほどを対象に実施したアンケート調査に基づいている。

新聞報道によれば、「下請業者などからの価格転嫁要請に応じず、取引価格を据え置いたのは、独禁法にもとづく優越的地位の乱用につながる恐れがあると判断し、下請企業の賃上げ原資の確保にも悪影響を与えるとみて、企業名を公表し改善を促した」とされている。

公表された企業は、イオンディライト、SBSフレック、京セラ、西濃運輸、ソーシン、ダイハツ工業、東邦薬品、日本梱包運輸倉庫、PALTAC、三菱ふそうトラック・バス(公取委の公表順)で、うち物流関連(元請業者)が3社含まれている。

(2)物流特殊指定に基づく荷主企業への立入検査

5月28日には、「2023(令和5)年度における独禁法違反事件の処理状況について」が公表されたが、その2週間後の6月11日には、公取委は、独禁法の「物流特殊指定」に基づく同法違反(不公正な取引方法)の疑いで、荷主企業に立入検査を行った。

新聞等では、立入検査を受けた管工機材販売業の企業名も報道されているが、公取委からは正式に公表されていないので、本稿でも記述しない。

なお、公取委では立入検査の結果、指導・勧告・社名公表などの処分が行われるので、「立入検査=独禁法違反」ではない。検察に書類送検されると即「有罪」のようにマスメディア等は報じるが、書類送検されても証拠不十分等で「不起訴」となる場合もあるので、「書類送検=有罪」とは言えないのと同じである。

新聞等によれば立入検査は、「荷主企業の東京配送センターでは運送会社に支払う代金を割戻金の名目で不当に減額した疑いがある」とされており、「運送会社のドライバーは配送センターでの積込み作業も業務として行い、長時間労働が常態化していた。同配送センターは業務量に見合った代金を支払わず、超過勤務が生じた際の費用も払っていなかった」状態が、長年の慣行として続いていたようである。

物流特殊指定は、前記の荷主勧告と同様に、実際に機能したことが少なく、「抜けない伝家の宝刀ではないか」「物流取引については独禁法の『優越的地位の乱用』を適用するのは難しいのではないか」と、高を括っていた荷主には、公取委からの「物流特殊指定も適用する」というメッセージでもあり、ショックな事案とも言えよう。

公取委・中小企業庁等が全国各地で開催している「物流の2024年問題」に関する説明会では、物流特殊指定も解説されているが、本事案以降は、荷主の説明会参加も増えているようである。

(3)物流取引調査結果と優越的地位の乱用事案の処理状況

前項に先だった6月6日に公取委が公表した「2023年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の乱用事案の処理状況について」では、「乱用の恐れがある」と注意喚起文書を送付した荷主の行為類型別内訳(合計687件)では、「買いたたき」が239件(構成比34.8%)、「代金の減額」が142件(同20.7%)と、この2行為で半数以上を占め、下請物流業者の苦境が明らかになった

公取委では、2014年に物流特殊指定を告示して以来、荷主による物流事業者に対する優越的地位の乱用を効果的に規制する観点から、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、毎年、荷主と物流事業者に調査票を送付して、取引の公正化に向けた調査を行っている。

また、公取委内の優越的地位乱用事件タスクフォース(下請GメンやトラックGメンとは別組織)が、上記の調査で物流事業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も活用して荷主と物流事業者の取引に関する優越的地位の乱用事案を処理している。

2023年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の乱用事案の処理状況は以下のとおりである。 なお、2023年度においては、立入調査(立入検査ではない)が荷主121件に行われた。

なお、2004年の下請法改正により、運送や保管も同法の対象となった。当時は、公取委・中小企業庁も物流取引の実態を知るために、幾つかの物流事業者に立入調査を行い、筆者の勤務先だった企業にも九州の2ヵ所で公取委の立入調査があった。筆者も担当者として出張・対応したが、立入調査の手順・方法や調査後に行われた下請法遵守のアドバイス(後記を参照)など、貴重な体験をした。

1)注意喚起文書の送付

書面調査・立入調査の結果、独禁法上の問題につながるおそれのあった荷主573者に対して、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書が送付された(573者の上位3業種は、協同組合(主に農産物・林産物及び水産物の販売事業等)・食料品製造業・飲食料品卸売業の順)。

独禁法上の問題につながるおそれを行為類型別にみると、「買いたたき」「代金の減額」「代金の支払遅延」の順とされている。

2)独占禁止法上の問題につながるおそれのある主な事例(カッコ内は荷主等の業種)。

①買いたたき

・荷主Aは、物流事業者から労務費等の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、そのような運賃引上げに応じない理由を回答することなく、運賃を据え置いた。(金属製品製造業)

・荷主Bは、物流事業者から労務費の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、物流事業者が自助努力で解決すべき問題であるとして運賃の引上げ協議を拒否した。(プラスチック製品製造業)

②代金の減額

・荷主Cは、物流事業者に対し、「協力値引き」と称して、契約書で定めていた運賃を一方的に5%差し引いて支払った。(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)

・荷主Dは、物流事業者に対し、運賃の支払方法を手形払から現金振込に変更したが、その際に運賃を一律に5%差し引いて支払った。(物品賃貸業)

なお、筆者が対応した前記の事例では、ある営業所が下請業者に対して「月間支払運賃総額の下1桁が4円以下の場合は切り捨て、5円以上の場合は切り上げて10円単位で支払っていた」のが、切り捨てが「代金の減額」と改善指導を受け、遡って減額分を支払った。仮に、年間の半分である6カ月分が切り捨て、残り6カ月分が切り上げと推計すると、4円×6カ月=年間最大24円の少額であるが、下請法で定める「親事業者の禁止事項」である「代金の減額」は金額の大小に関係ない。煩瑣な端数処理契約をしていた理由は、「以前から」だけで不明だった。また、「切り上げ=増額分」は下請業者に返金義務がなく、請求費用の方が大きいので取戻し請求もしなかった。

同様の「代金の減額」事例では、既に公取委のホームページからは削除されているが、大手特別積合せ貨物運送業者が、下請業者と協議せずに、下請運賃支払い業務をシステム化して、2007年4月から2008年7月まで、システム使用料を支払手数料として下請運賃から差し引いていた。下請業者(670者)への返金総額は、国税法等で定める税金・社会保険料の滞納にかかる年利14.6%の延滞金を含めて5億円超と物流業界における下請法事案では最高額だったように記憶している(低金利時代の今日でも、延滞金の金利は「懲罰的」に高利となっている)。

③代金の支払遅延

・荷主Eは、物流事業者に対し、契約書で定めた運賃の支払日が金融機関の休日であった場合に、あらかじめ合意することなく、休日の翌営業日に運賃を支払っていた。(金属製品製造業)

・荷主Fは、物流事業者に対し、運送業務のほかに新たに附帯作業を追加し、委託したが、荷主Fの経理部門がそのことを把握していなかったため、当該附帯作業に係る料金の支払が遅れた。(その他の小売業)

(筆者注:筆者の勤務先企業では、下請法の適用以前は、「月末締め・翌々月払い」であったが、それでは下請法の最長期限である「60日」を超えるリスクがあるので、「月末締め・翌月払い」に支払い条件を変更した。「荷主からは90日・120日の手形で、下請代金は締切り後30日の銀行振込み」とキャッシュ・ギャップが大きく割り切れない気持ちがした)

④不当な給付内容の変更及びやり直し

・荷主Gは、物流事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に運送委託をキャンセルしたが、そのような突然のキャンセルに伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。(総合工事業)

・荷主Hは、物流事業者に対し、運送内容を突然変更したが、その変更に伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。(木材・木製品製造業)

(筆者注:「契約書」「覚書」「運送申込書」にない、積卸し・棚入れ等の附帯作業も、この「不当な給付内容の変更及びやり直し」に該当するのではないだろうか)

⑤不当な経済上の利益の提供要請

・荷主Iが物流事業者に対し、自身の事業所の構内での事故防止のためとして、荷役作業や車両移動時の立会者の派遣を求めたことから、物流事業者はこれに応じたが、荷主Iはその費用を支払わなかった。(繊維工業)

・荷主Jは、物流事業者に対し、物流業務に附帯して輸入通関業務を委託するに際して、関税・消費税の納付を立て替えさせ、物流事業者が荷主による直接納付を求めても応じなかった。(はん用機械器具製造業)

輸入関税・消費税は「公租公課」であり、輸入の諸手続きが終わっても、原則として輸入関税・消費税を納付しなければ、輸入コンテナをコンテナ・ヤード等から搬出できない。

その立替払いは、商慣習として多く行われており、例えば、輸入商品価格=CIF価格の「関税20~40%+消費税10%」と巨額であり、通関業界等でも問題となっている。

40フィートコンテナの場合、通関・ドレージ等の運賃・料金という物流業者の売上高は20万円なのに、立替えた関税・消費税30万円は現金(銀行振込)で、運賃・料金・立替金回収は長期の手形払いなどという例もある)

⑥割引困難な手形の交付

・荷主Kは、物流事業者に対し、運賃として手形期間150日の約束手形を交付した。(物品賃貸業)

⑦物の購入強制・役務の利用強制

・荷主Lは、物流事業者に対し、自身が取り扱う自動車共済保険及び定期貯金を契約するよう求めた。(協同組合)

・荷主Mは、物流事業者に対し、自身の子会社が取り扱う保険の契約及びワインの購入を強要した。(道路貨物運送業)

(筆者注:小売業などでは、特売・キャンペーンの拡販や見切り品の処分など、物流事業者にも協力要請しているとも聞いている)

公表された①~⑦の事例を見ると、荷主も次から次へと手を変え品を変えて「優越的地位」を享受しようとしているのが分かる。

【参考資料】

1.NX総合研究所「企業物流短期動向調査(2024年6月調査)」2024年7月

2.全日本トラック協会「第126回トラック運送業界の景況感(速報)」2024年8月

3.帝国データバンク「2024 年問題に対する企業の意識調査」2024年1月

4.厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年6月分結果速報」2024年8月

5.東京商工リサーチ「2024年度『賃上げに関するアンケート』調査」2024年8月

6.帝国データバンク「『道路貨物運送』倒産動向(2024 年上半期)」2024年7月

7.厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」2024年4月施行

8.全日本トラック協会「トラック運送業における契約書面化の基礎知識」2015年

9.その他、本稿で引用した内閣官房・内閣府・国土交通省・厚生労働省・経済産業省・中小企業庁・公正取引委員会等の資料・ホームページ。

10.長谷川雅行「500日を切った「物流2024年問題」前編・後編」2023年1月 ロジスティクス・レビュー第500・502号

11.長谷川雅行「100日を切った『物流の2024年問題』前編・後編」2024年1月 ロジスティクス・レビュー第523・524号

(C)2024 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.