第551号 すべての人に優しい物流センター(前編)(2025年3月6日発行)

| 執筆者 | 長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 1.はじめに

- 2.女性に優しい物流センター

- 3.高年齢者に優しい物流センター

1.はじめに

(1)物流センターと人材確保

最近の業界動向をみていると、物流不動産(物流REIT)による大型物流施設(物流センターなど)が各地で開発されている。従来の首都圏・近畿圏・東海圏から東北・中国へ、そして最近は、半導体関連で九州・北海道にも広がっている。

とくに、流通加工などを伴うフルフィルメントセンター(FC)・プロセスセンター(PC)では、パートタイマー・アルバイト(以下、「パート」「バイト」と略す)などの有期の短時間労働者を多く雇用することから、地方自治体にとっては貴重な雇用機会の創出機会(ひいては住民税等の増収)でもあり。これまでの工場誘致以上に誘致合戦を繰り広げている。千葉県流山市のように、「物流立国」ならぬ「物流立市」によって、「雇用の増加→税収拡大→子育て支援策の拡充→子育て世代の流入による人口増」という好サイクルを遂げている例もある。

古い話で恐縮であるが、2013年4月のアマゾンジャパン小田原FC開所式には、小田原市長が参列して進出に対する謝意を述べている(同FCによって、1000人超の小田原市民の雇用機会が生まれたとされている)。

しかし、最近のように各地で物流センターが増加すると、そこではパート・バイトなどの雇用が難しくなり、テナント企業間での求人競争も目立つようである。なかには、テナントが大家の物流不動産に対して「入居条件に『パートを集めやすい』とあったが、集まらない。何とかして欲しい」と要望し、物流不動産がパートを集めて提供し、職業安定法(職安法)違反に問われた例もある。

物流不動産側もテナント獲得競争が激化し、「ウチでパートも集めますヨ」という例もあるようだ(人材紹介会社を「紹介」するのは合法であるが、物流不動産が有料職業紹介事業を行うのは「職安法」違反である)。

(2)多様化する物流センター人材と労務管理の難しさ

上記、物流不動産による大型物流施設開発などで、物流センターの規模が大きくなって、物流センターの従業員数が増えること、さらには、労働力不足の進展により、従来の女性中心のパート・アルバイトから、高年齢者・障害者・外国人など、人材が多様化する傾向にある(その就労実態は、以下の各項目を参照願いたい)。

まさに物流センターは、D&I(Diversity & Inclusion 多様性と包摂性)を象徴する場になっていると言ってよい。

筆者は、リスクマネジメントの講義のなかで、「(物流・ロジスティクスにおける)組織内部のリスク=内なるリスク」として、

①コンプライアンス、②BCP、③取引先の経営破綻・与信管理、④車両・施設の故障、⑤ヒューマンエラー、⑥外部委託先管理、⑦顧客対応、➇セキュリティ(施設管理上など)、⑨情報セキュリティ、⑩労務・人事、⑪その他(不正など)

を挙げて説明している。

このうち、「⑩労務・人事」上のリスクとしては、関係法令(通称)などとともに、次のようなことを列挙している。

・パワハラ・セクハラなどの各種ハラスメント、メンタルヘルス=ハラスメント法 労安法

・女子労働=女子労働基準規則 男女雇用機会均等法 パート・有期雇用労働法

・年少者労働=年少者労働基準規則(18歳未満、貨物の重量制限等)

・障害者雇用=障害者雇用促進法

・高年齢者雇用=高年齢者雇用安定法

・外国人労働者=入国管理法 外国人雇用届出など

・最低賃金=最低賃金法

・労働組合=労働組合法

・社会保険=健康保険法・雇用保険法・厚生年金法・労働保険法・介護保険法

・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

・労働環境の整備(休憩施設・女子用施設)

物流センターでは、

①雇用区分では正社員・契約社員・準社員・臨時社員(各社で呼称は異なる)はじめ、パート・バイトの短時間有期労働者、派遣労働者など

②上記のリスク関連では、女子労働・障害者雇用・高年齢者雇用・外国人労働者など

のように、様々な人材が一緒に働いている。

「働き方改革」で改正された「同一労働同一賃金」(パート・有期雇用労働法)に象徴されるように、賃金や処遇を巡っての不服・不満を内在していることも想定され、物流センター長など現場第一線の管理監督者には、気苦労が絶えない。

そこで、働く人々にとっての「人に優しい物流センター」とは、どのようなものであるか考えて見たい。

なお、ここでいう「物流センターは」、営業倉庫・保管庫・上屋・物流センター・商品センター・配送センター・FC・DC・TC・PCなどの名称を問わず、入荷・入庫・保管・ピッキング・流通加工・検品・梱包・出荷・情報処理などを行う物流施設を指す。

2.女性に優しい物流センター

ご存知のように、今や、「女子労働」(厚労省による)なくしては、物流センターの業務は遂行できない。

総務省労働力調査では、倉庫業では2021年には女性の比率が42.6%と高く、ピッキング・流通加工などの軽作業も多いので、パートタイム労働者を中心に、倉庫作業従事者で37.3%、荷造従事者で68.1%と、女性比率が高くなっている。

「女子労働」については、かつては労働基準法の女子労働基準規則(通称「女子則」)で、「深夜労働の禁止」等が定められていたが、上記「男女雇用機会均等法」等により緩和された。

現行の女子則のうち、物流センター業務に関連する規定は、以下の通りである。

第2条

労働基準法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。

1.表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う

(注1)2項以下は省略するが、「つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務」も、妊婦や産後1年の女子には就業制限がある。

筆者は、最近では港湾でのコンテナターミナル荷役に使われるガントリークレーンも、事務所棟からの遠隔操作が可能な機種もあり、労働環境が改善されていることから、大型クレーン運転業務について画一的に女子の就業制限をするのは如何なものかと思う。

(注2)また、「多量の低温物体を取り扱う業務」「著しく寒冷な場所における業務」も、妊婦や産後1年の女子には就業制限があるので、冷蔵・冷凍倉庫(低温の物流センター)などでの就業には留意する必要がある。

(注3)18歳未満の女性については女性労働基準規則(女子則)と年少者労働基準規則(年少則)の両方の適用を受ける。

ただし、上表以外に、「職場における腰痛予防対策指針」(2013年)では、「重量物を取り扱う作業を行わせる場合」において、事業者は、「満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること」と女性保護が示されている。

物流センターの施設整備(トイレ・更衣室・休憩室など)については、パート確保の観点からも改善が進み、物理的にはオフィスどころからホテル並みのものもあるので、以下の表に止めることにする(ハード面では整備されたが、「使用」「運用」というソフト面では、改善余地があるかもしれない)。

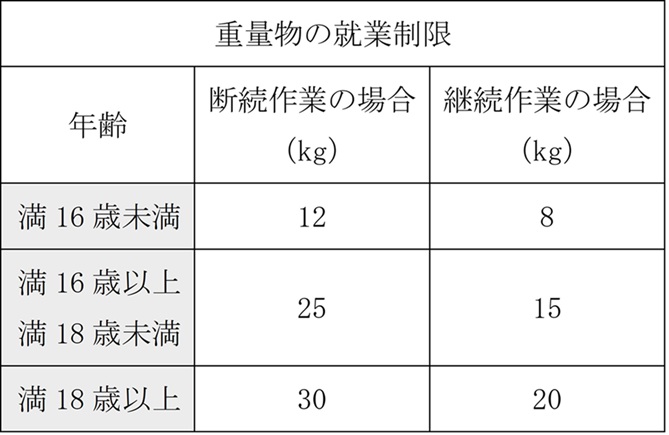

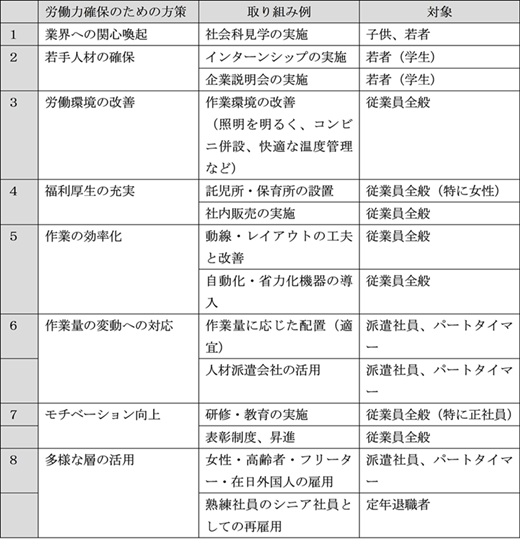

図表1 物流施設内の労働力不足への対策

(出所)中央職業能力開発協会編「ビジネス・キャリア検定ロジスティクス分野『ロジスティクス管理3級』テキスト」

女子労働に限らないが、パートについても触れたい。

パートを雇用する際に遵守しなければならないのが、パートタイム・有期雇用労働法(2020年4月施行。2021年4月からは中小企業にも適用)である。

「パートタイム労働者」とは、同法では「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められており、雇用する際のパート・バイト・嘱託・契約社員・臨時社員・準社員という区分は関係なく、正社員より労働時間が短ければ、すべて「パートタイム労働者」となり、同法が適用される。

企業側がパートを雇うメリットとしては、「業務量などに合わせて人員確保できる」「人件費を抑制できる」「正社員の仕事をパートに振ることで、正社員の生産性が上がる」などがある。

一方、デメリットとしては従業員の入れ替わりが多く「長期的な人材育成が難しい」などがある。

同法では、パートを雇用するときには、書面(雇用契約書・労働条件通知書など)で労働条件を明示することを企業に義務付けている。明示しなければならない労働条件は、以下の11項目である。

①契約期間 ②有期契約の場合は更新の基準 ③就業場所 ④業務内容 ⑤労働時間 ⑥賃金 ⑦退職に関する事項 ➇昇給の有無 ⑨退職手当の有無 ⑩賞与の有無 ⑪相談窓口(➇~⑪の4項目は、同法に独自の項目)

また、2024年10月以降、従業員51人以上の企業では、週に20時間以上働き、年収106万円以上の主婦パートなどは健康保険(協会けんぽ)・厚生年金の加入対象になった。厚労省は社会保険の加入条件について、賃金要件と企業規模要件を撤廃して、従業員5人以上の飲食・理美容・宿泊などの事業においても全面加入を目指している。労使折半の健康保険料・厚生年金保険料については、一定の収入までは使用者側に折半以上の保険料を課すなどを検討している(昨今話題となり、2025年には改善されると思われる「年収の壁」については、別途ご報告したい)。

同法は、正規従業員と非正規従業員の不合理な待遇の差をなくすことが目的の一つであり、いわゆる「同一労働同一賃金」も規定されている。具体策としては、「待遇に不合理な差をつけてはいけない=均等待遇」「待遇差(=均衡待遇)についての説明義務」「行政ADR(裁判外紛争解決手続)の対象」が定められている。均等待遇には、雇用後の教育・訓練等も含まれている(「同一労働同一賃金」の詳細は、2019年10月10日「第421~423号 働き方改革関連法改正と実務的対応(その2)」を参照されたい )。

3.高年齢者に優しい物流センター

(1)高年齢者の雇用

(本稿では、メディア等で使われる「高齢者」ではなく、後記の法律名に従い「高年齢者」を使用する)

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者雇用安定法」が一部改正され、2021年4月から施行されている。

主な改正の内容として、事業者には、「70 歳までの 定年の引上げ」「定年制 の廃止」「70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」など、いずれかの措置を講ずるよう努力義務が課せられた。雇用者全体に占める60歳以上の高年齢者の割合は、2023年で18.7%と2割近い。物流センターなどを見学しても、各所で高年齢者を見かけることが多い。

厚生労働省の「令和5(2023)年高年齢労働者の労働災害発生状況」などによれば、以下の通りである。

高年齢者の就労が一層進むなかで、労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者(高年齢労働者)の占める割合は29.3%と、全死傷者数の約4分の1を占めているほか、絶対数でも39,702人と4万人近く、年々増加傾向にある。労働者千人当たりの労働災害件数をみると、30歳代と比べ、60歳以上では男性で約2倍、女性で約4倍と相対的に高くなっている。

また、高年齢労働者の労働災害事例では、「事業所構内で、同僚が運転するフォークリフトと衝突し、後遺障害を負った(男性60代」「倉庫の段ボールにつまずき転倒し大腿骨を骨折。3カ月休業(女性60代)」などがある。

「墜落・転落」「転倒」が多く、年齢が上がるにしたがって「休業見込み期間」が長期化するのが、高年齢者の労働災害の特徴ともいえる。

千葉県・柏労働基準監督署のように、「物流需要の高まりを受けて(同署)管内では倉庫・物流センターが急増するに伴い、物流センターでの労働災害も多く発生している」として、「物流センターの労働災害防止」パンフレットを作成・配布しており、そのなかでも「プラスα」として「高年齢労働者の労働災害防止に取り組んでいますか」と強調している。

(2)高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

高年齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められ、厚生労働省では「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(2020年)を打ち出している。

また、中央労働災害防止協会では「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」を作成・配布している。

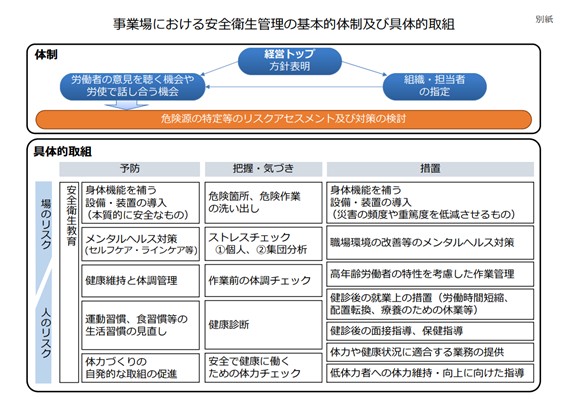

図表2 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」別紙

(出所)厚生労働省「『高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン』の策定について(2020年)

同ガイドラインから、事業者が実施すべき項目のうち、物流センターなど軽作業に関連するものを原文に即して抜粋する。各項目は前述の女子労働や後述の障害者雇用を含み全従業員に共通することも多いので、経営者・物流センター長などはコンプライアンス、人に優しい物流センターづくりという観点からも、十分に理解のうえ実施されたい。

なお、行政が施策を進めるにあたっては、「働き方改革」などに見られるように、まず「指針・ガイドライン」で事業者に自主的な取り組みを促し、その進捗状況・成果が期待通りでないと、「行政指導」や「法制化」という強制的な手段を取ることが多い。「指針・ガイドラインだから」と放置してはならない。

1)職場環境の改善

①身体機能の低下を補う設備・装置の導入(主としてハード面の対策)

身体機能が低下した高年齢労働者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講じること。

その際、以下に掲げる対策の例を参考に、高年齢労働者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて施設、設備、装置等の改善に取り組むこと。

<共通的な事項>

・視力や明暗の差への対応力が低下することを前提に、通路を含めた作業場所の照度を確保するとともに、照度が極端に変化する場所や作業の解消を図ること。

・階段には手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消すること。

・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材(床材や階段用シート)を採用すること。また、滑りやすい箇所で作業する労働者に防滑靴を利用させること。併せて、滑りの原因となる水分・油分を放置せずに、こまめに清掃すること。

・保護具等の着用を徹底すること。

・やむをえず、段差や滑りやすい箇所等の危険箇所を解消することができない場合には、安全標識等の掲示により注意喚起を行うこと。

<危険を知らせるための視聴覚に関する対応>

・警報音等は、年齢によらず聞き取りやすい中低音域の音を採用する、音源の向きを適切に設定する、指向性スピーカーを用いる等の工夫をすること。

・作業場内で定常的に発生する騒音(背景騒音)の低減に努めること。

・有効視野を考慮した警告・注意機器(パトライト等)を採用すること。

<暑熱な環境への対応>

・涼しい休憩場所を整備すること。

・保熱しやすい服装は避け、通気性の良い服装を準備すること。

・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイス等のIoT 機器を利用すること。

<重量物取扱いへの対応>

・補助機器等の導入により、人力取扱重量を抑制すること。

・不自然な作業姿勢を解消するために、作業台の高さや作業対象物の配置を改善すること。

<情報機器作業への対応>

・パソコン等を用いた情報機器作業では、照明、画面における文字サイズの調整、必要な眼鏡の使用等によって適切な視環境や作業方法を確保すること。

②高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(主としてソフト面の対策)

敏捷性や持久性、筋力といった体力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して、作業内容等の見直しを検討し、実施すること。

その際、以下に掲げる対策の例を参考に、高年齢労働者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて対策に取り組むこと。

<共通的な事項>

・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫することで高年齢労働者が就労しやすくすること(短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等)。

・高年齢労働者の特性を踏まえ、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定し、又は改定すること。

・注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮すること。

・注意力や判断力の低下による災害を避けるため、複数の作業を同時進行させる場合の負担や優先順位の判断を伴うような作業に係る負担を考慮すること。

・腰部に過度の負担がかかる作業に係る作業方法については、重量物の小口化、取扱回数の減少等の改善を図ること。

・身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間の運用を図ること。

<暑熱作業への対応>

・一般に、年齢とともに暑い環境に対処しにくくなることを考慮し、脱水症状を生じさせないよう意識的な水分補給を推奨すること。

・健康診断結果を踏まえた対応はもとより、管理者を通じて始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導すること。

・熱中症の初期対応が遅れ重篤化につながることがないよう、病院への搬送や救急隊の要請を的確に行う体制を整備すること。

<情報機器作業への対応>

・情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないようにし、作業休止時間を適切に設けること。

・データ入力作業等相当程度拘束性がある作業においては、個々の労働者の特性に配慮した無理のない業務量とすること。

【参考資料】

1.総務省「労働力調査」(各年版)

2.労働基準法「女子労働基準規則」「年少者労働基準規則」

3.中央職業能力開発協会編「ビジネス・キャリア検定ロジスティクス分野『ロジスティクス管理3級』テキスト

4.内閣府「高齢社会白書」(各年版)

5.厚生労働省「高年齢労働者の労働災害発生状況」(各年版)

6.厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(2020年)

7.柏労働基準監督署「倉庫・物流センター関連の事業者・労働者の皆さん 労働災害が多発しています」パンフレット(2022年)

8.中央労働災害防止協会「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」(2020年)

9.厚生労働省「事業者のみなさまへ 障害者の法定雇用率の引き上げと支援策の強化について」パンフレット

10.厚生労働省「障害者雇用の現状」(各年版)

11.内閣府「障害者白書」(各年版)

12.東京都産業労働局雇用就業部就業推進課「障害者雇用促進 ハンドブック – TOKYOはたらくネット」(2016年)

13.木下文彦「障害者雇用コンサルタントが教える 従業員300人以下の会社の障害者雇用」(2024年 中央経済社)

14.厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」(各年版)

15.厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク「外国人を雇用する事業主の皆さまへ 外国人雇用はルールを守って適正に」パンフレット(2024年6月)

16.WHILL株式会社・アクセスエンジニアリング株式会社のホームページ

17.長谷川雅行「働き方改革関連法改正と実務的対応(その2)」サカタウエアハウス株式会社ロジスティクス・レビュー第421~423号(2019年10月10日)

18.長谷川雅行「コンプライアンスから企業理念へ(後編)」サカタウエアハウス株式会社ロジスティクス・レビュー第536号(2024年7月23日)

(C)2025 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.