第521号 企業による研修効果の測定を可能とするためには(サカタウエアハウス株式会社)(前編)~ (2023年12月7日発行)

| 執筆者 | 横山 史生 (サカタウエアハウス株式会社 管理本部 総務経理部 サブリーダー) |

|---|

執筆者略歴 ▼

本論文は、当社管理本部 横山 が、同志社大学大学院 ビジネス研究科 修士論文として作成したものを、前編、中編、後編の計3回に分けて掲載いたします。

本稿は数値化できない、いわゆる定性的な能力向上を目的とした研修の効果に関する測定・評価について論じるものである。研修はたくさんの組織において多様な形で実施されている。また、研修については様々な分野において研究がなされてきたが、その効果については研修受講直後のアンケートなど、受講者の個人認知の測定しか実施されていないことが先行研究より明らかになっている。しかし研修を実施する以上、その効果については研修を実施する組織により測定や評価が実施されることが必要ではないだろうか。そういった考えのもと、本稿では研修の測定・評価に焦点を当てる。そのために、まず研修に関してどのような研究が行われてきたのかを確認することで、研修がどのようなものであるかを明らかにした。そのうえで、組織は研修を実施したのちその研修についての測定・評価を行っているのかどうかを明らかにすべく、調査対象組織へのインタビューを実施した。その際、対象とする研修については先行研究も踏まえ、数値化できない定性的な能力に関するものとした。インタビューの結果、研修への測定・評価は調査した組織においては行われていないことが明らかになった。それとともに研修の測定・評価に対する複数の阻害要因の存在も確認することができた。そこで、確認された阻害要因をどのようにすれば取り除くことができるのかについて考察を実施した。

目次

- 1. イントロダクション

- 1-1. 研究の動機と背景

- 1-2. 「研修」の定義

- 1-3. 本稿の構成

- 2. 研修の体系

- 3. 先行研究レビュー

- 3-1. 研修小史

- 3-1-1.第二次世界大戦中の人材開発

- 3-1-2.第二次世界大戦後の人材開発制度の変遷

- 3-1-3.アメリカと日本の比較から見る企業内教育の重要性

- 3-2. OJTとの文脈から捉える研修の理論

- 3-2-1.キャリアとしてのOJTとその節々に差しはさむOff-JT

- 3-2-2.研修の役割

- 3-2-3.社内訓練と社外訓練

- 3-2-4.職場における学習の視点からのOJTとOff-JT

- 3-3. 一般能力訓練と企業特殊能力訓練

- 3-4. 技能研修とマネジメント研修

- 3-5. 組織社会化の手法としての研修

- 3-6. 小括

1.イントロダクション

1-1.研究の動機と背景

昨今の日本の生産労働人口の減少や少子化により、限られた労働資源を有効活用するために、企業においてはこれからの人材開発をどのように行っていくのかがこれまで以上に関心を集めている。本稿ではその手法の1つである研修について考えていきたい。

これまで日本企業は人材開発手段として、職場において実際の業務をこなす中で能力を身に着けていく、いわゆるOn-the-Job-Training(OJT)とともに研修を実施してきた。だが、「成人が仕事をするに当たって必要な業務知識量を身につけるのは、仕事の経験が70%、上司の薫陶が20%、研修が10%」(Morrison & Brantner, 1992, p.926)といわれており研修の役割は大きくないとされている。

しかし、ここには「数字の罠」が存在すると中原(2014)は指摘する。一般に22歳で就職したとして60歳まで働くと考えると、総労働時間は約6万8,400時間にものぼる。そこで、例えば年に3日を研修に充てたとして計算すると22歳から60歳までのあいだで研修に掛ける時間は100日足らず*1 ということになり、時間の面から考えると研修は業務知識を身につけるのにとても効率がいいのだという(同, p.35)。

とはいえ、実際の業務との兼ね合いを考えると、やはり企業が研修に費やすことのできる時間は限られている。では、研修を実施する際に企業はその研修に何を期待しているのだろうか。そして研修の効果をどのように捉えているのだろうか。企業における人材開発手法の1つとして研修を取り入れる以上、研修の効果を測定する必要があるのではないだろうか。このような考えが「企業は研修というものをどのように実施し、その結果としての能力向上について測定や評価を行っているのかどうか」を明らかにしたいという筆者の研究動機に繋がってくる。

このように本稿では研修を研究対象とする。そのため想定する読者は主に研修に携わる人材開発担当者や研修担当者である。企業における研修について改めて考えてみたい。

1-2.「研修」の定義

本稿においては「研修」という言葉について「一定期間、実際の職場から離れた場で行われる教育訓練であり、業務遂行に必要な能力や態度を身にけるため、あるいは求められる態度を習得するために実施されるもの」と定義*2 する。人材開発手法としては研修以外に、職場において業務をこなしながら能力を身に着けるOJTや、自主的に、業務に必要な学習を行う自己啓発などがある。

また、本稿においては研修以外の人材育成施策と研修を明確に区別するために研修について、①職場を離れての能力形成であること、②組織において必要な能力や知識を身に着けるものであること、③企業が主催し、社員が受講するものであること、この3点を満たすものであることとする*3 。

1-3.本稿の構成

本稿は組織での研修に関して、「企業における研修そのもの、とりわけ研修の測定・評価」を研究対象とする。つまり、研究動機を踏まえて、企業は研修をどのように実施し、その研修の効果の測定・評価が行われているのかどうかについて明らかにするとともに、測定・評価を行っている場合はどのように実施しているのか、行っていない場合はなぜ行わないのかについて明らかにすることが本稿の研究目的である。

本稿の構成としては、第2章では一般に行われている研修の体系について示すことで研修についての整理を行う。つづく第3章では研修に関する研究についての先行研究レビューを行う。どのように研修が活用されてきたのかを踏まえつつ、その全体像を企業による人材開発論において研修というものが行われるようになった制度的背景やOJTと研修の関係性、実施する研修をどのように選択するのかについての理論などをレビューする。それにより研修とはどういったものであるかを明らかにする。そのうえで研修の測定や評価についての先行研究の検討を行う。次に第4章では、先行研究レビューを踏まえ本稿のリサーチクエスチョンを提示し、研究方法についての検討を行う。つづく第5章では、企業組織の研修担当者へのインタビューから、研修担当者がどのように研修を実施し、どのように測定・評価を行っているのかということから測定のための取り組みや測定・評価に対する阻害要因を明らかにし、測定・評価を行うための施策についての考察を行う。そして第6章では、結論として、インプリケーションおよび研究の限界と今後の展望について述べる。

2.研修の体系

この章では組織における研修を中心とした教育訓練の一般的な体系について確認を行う。

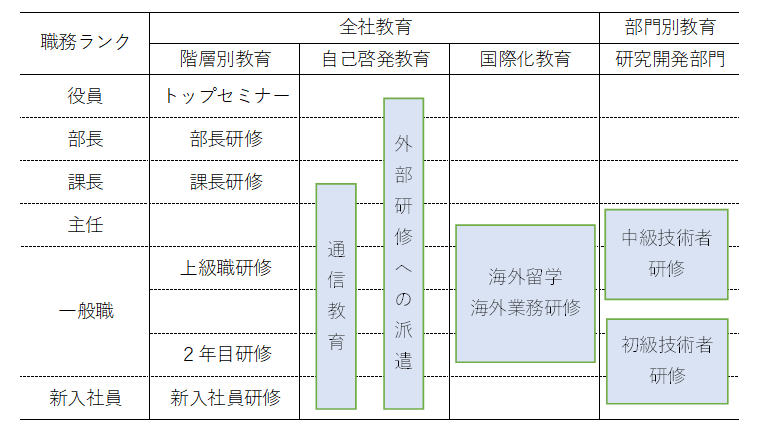

今野・佐藤(2002)によると一般に研修は研修対象者と研修の特性の2つの分野から形成される。1つ目は組織を横割りで捉え、新入社員研修や管理職研修といった対象を階層ごとに分類した階層別研修である。2つ目は組織を縦割りで捉え、営業や技術開発といった部署ごとに必要とされる知識や技能を習得するために実施される専門別研修である。この組織横断的な研修と組織縦断的な研修が基本の形である。だがそのほかに、組織内の問題解決のために行われる組織横断的な課題別研修といったものが存在する。特に規模の大きな企業においては、国際化に対応するための研修として海外ビジネススクールへの派遣や海外留学といったものが実施される事例も存在するという(同, p.135)。例として、とある企業における教育訓練の体系を以下に示す。

3.先行研究レビュー

本稿の先行研究レビューにおいては研修についての諸理論における議論の展開について検討を行う。まずは研修実施を促す制度について、その歴史を概観することで研修が実施されるようになった背景と企業にて職業訓練を行うことの重要性について検討する。次に、OJTとの関係からOff-JTとはどのように捉えられてきたのか、その体系や実施方法について様々な視点から検討を行う。続いて一般的技能の研修を行うべきかそれぞれの企業に特殊な技能の研修を行うべきかについてどのような議論が行われてきたのか検討する。次に、技能研修とマネジメント研修についての検討を行い両者の違いを明らかにする。続いて、研修を組織社会化戦術として活用した研究についての検討を行う。それにより、研修は人材育成目的のみならず、組織社会化のためにも活用されていることを確認する。その後、小括として研修に関する研究に共通する課題について指摘し、最後に研修の測定・評価についての研究の展開について検討していく。

3-1.研修小史

先行研究レビューとして、人材開発論における研修実施の背景について検討していく。この分野については研修に関する研究蓄積が日本ではあまり見られないため、この節ではアメリカにおける研究を中心に、日本とアメリカの比較も交えつつ検討を行う。

3-1-1.第二次世界大戦中の人材開発

Torraco(2016)は組織開発や人材開発の起源を第二次世界大戦にまで遡り、戦時中から戦後にかけてのアメリカ経済の拡大と技術革新に伴い、労働需要が飛躍的に高まったとしている。それとともに、労働者の教育や訓練が頻繁に行われるようになったとしている(同, p.440)。結果として従業員の教育が促進されることとなった。

Torracoによると、第二次世界大戦後の人材開発は「1944年復員兵援護法(通称G.I.ビル)」からとても大きな影響を受けたという。G.I.ビルとは第二次世界大戦から帰還した軍人に対して大学進学や高校卒業、職業教育参加のための支援を、アメリカ軍や政府が主体となって行うというものである。G.I.ビルの効果はとても大きなものであり、この法律が教育・職業プログラムに影響を与えて発展を促した。G.I.ビル主催の職業訓練には550万人もの退役軍人が参加したと伝えられている(同, p.441)。このように、第二次世界大戦後のG.I.ビルにより人材開発や職業教育が発展することで、アメリカにおいては研修・教育システムの基礎が生み出された。

3-1-2.第二次世界大戦後の人材開発制度の変遷

G.I.ビルによる職業教育訓練の提供以降、アメリカ政府はその対象を拡大させながら政策としての職業教育訓練を充実させていった。

原(2008)はアメリカにおける職業訓練制度の政策評価の歴史についてニューディール政策を起源としていくつかの制度が政策への評価の結果から更新されてきたとしている(同, p.42)。

1962年の人材開発訓練法(MDTA)では低所得者などの不利な立場にある者に教育訓練を行うことが制度として決定された。1973年施行の総合雇用訓練法(CETA)はMDTAから改正がされ、低所得者や失業者も対象とすることが明文化された。さらに、政策内容に公共セクターでの短期就業経験が加えられた。1982年施行の職業訓練パートナーシップ法(JTPA)においては教室型訓練だけでなくOJTを民間企業に委託することも追加された(同, p.44)。このようにアメリカにおいては政府主体による制度として教室型の訓練、つまり研修が行われてきたことが示されている。

原は2000年に新たに施行された労働力投資法(WIA)について、①地域に密着した訓練計画、②雇用・職業訓練プログラムを三層に区分するという2つの特徴に着目した。ここでいう三層とは初めに求職情報の提供(コアサービス)、次に職業の斡旋(集中サービス)を受け、それでも就職できなかった者のみが直接的支援(職業訓練サービス)を受講することができるという仕組みである(同, p.45)。そしてWIAを運営することで結果として職業訓練の質は向上したのかという政策評価がどのように実施されたのかについてヒアリング調査事例を紹介している(同, p.48)。

研修の歴史をたどる研究から、研修はしっかりとした制度として第二次世界大戦後から実施されていることが明らかになった。しかし、G.I.ビルから続く人材開発制度はアメリカ政府主体で実施したものであり、企業主体での人材開発がどのように行われてきたのかについてはさらなる検討が必要である。

3-1-3.アメリカと日本の比較から見る企業内教育の重要性

アメリカにおいては政府が、人材開発制度の一環として研修を実施していた。しかし、企業は人材開発を重視してこなかった。Dertouzos et al., (1989)は、アメリカ企業の大半の経営者が、自社には訓練計画が存在せず特別な教育研修も必要ないと考えているとの調査結果を報告している(同, p.127)。第二次世界大戦直後の、アメリカの景気が良かった時期には教育研修を実施しなくても企業は成功を収めることができていたのだという。しかし、グローバル化の進展とともに、日本企業の台頭などで市場におけるアメリカ企業の優位性は薄れていくことになった。この背景の1つには日本とアメリカの教育訓練に対する姿勢の違いがあると考えられる。

まず、アメリカの職務訓練は大学での知識や技能の習得が中心となっているのに対し、日本の労働者は企業に入社してからの企業内教育訓練が職務訓練の中心となる(同, p.137)。そもそも、日本では国家の計画により職務教育訓練が行われることがなかったためか、企業内での職務訓練の優先順位が高いという(同, p.134)。

また、アメリカ企業における教育訓練は労働者の業務を細分化し簡素化することにより、最小限の教育で大量生産を行うことを目的としていたという特徴があるという。企業内における教育訓練をこのような形でしか受けていない労働者は技能の幅が狭く、担当することの可能な業務も非常に限られたものとなる(同, p.128)。それに対して、日本企業の教育訓練は各社員が組織内の関連領域を、異動を通じての経験により学ぶ「幅広いOJT」(小池, 2005, p.30)が主流であり、このことが労働者の質の違いを生むこととなったと考えられる。

さらに、必要な技能を持った労働力を得るための施策として、日本企業は労働者を育成することを優先するが、アメリカの多くの企業は必要な技能を持った人材を雇い入れ、代わりにこれまでの労働者は解雇するという形をとることが多かったという。つまり、企業内での教育に力を入れる日本企業と優秀人材の確保に尽力し、企業内教育を軽視するアメリカ企業という対比が企業内教育への取り組み方の違いを強調することとなっている(Dertouzos et al., 1989, p.139)。

このような労働者への教育訓練の実施形態の相違によって労働者の質に差が生まれ、それが生産性の違いとなって表れた結果がアメリカ企業の市場での敗北であった。今となってはアメリカにおいても企業内教育訓練の必要性を感じ、人材育成方針を経営計画に組み込む企業が少しずつ現れているものの、訓練費用などがハードルとなり訓練制度を整えることができない企業も依然として存在するという*4 (同, p.140)。

このように、アメリカ企業と日本企業の比較から企業内での教育訓練が人材開発に大きな影響を与えることが明らかとなった。これは政府による制度としての訓練より企業による教育訓練の方が有効であることをも示していると考えられる。

3-2.OJTとの文脈から捉える研修の理論

前節では研修実施の歴史について政府の制度としての研修や、企業内での教育訓練が実施されるに至った経緯について概観した。では、企業内ではどのようにして研修が行われてきたのだろうか。本節では主に日本企業においてどのような理論の下、研修が実施されてきたのかについて考えていきたい。

しばしば研修(Off-JT)はOJTと比較して「OJTをサポートするもの」として捉えられている(今野・佐藤, 2002, p.131)。そのため研修の理論と体系についての研究はOJTと切り離して考えることが難しい。本節では研修の理論がOJTとの文脈の中でどのように議論されてきたのかを検討していく。

3-2-1.キャリアとしてのOJTとその節々に差しはさむOff-JT

小池はOJTに関する理論を体系化する過程で、研修(Off-JT)とはどのように実施されるのか、その在り方をOJTとの関係から明文化した。小池(2005)においてはOJTを労働者のキャリア全体と捉え、そのキャリアの節々に「差しはさむ」形で、不定期にOff-JTを行うことで労働者の知的熟練が達成されるとしている。ここでいうOJTとは長期間同じ企業に所属する過程で関連する様々な部署に異動しながら技能を取得していくというものであり、その意味から「幅広いOJT」(同, p.30)と呼ばれている。それに対してOff-JTはその仕事の合間に研修コースを受講するなどし、実務(OJT)で得た経験を体系化、つまり自らの中で整理するためのものであるという。小池は、このようにOff-JTもまた重要であるとしている(同, p.48)。このOJTとOff-JTの繰り返しのなかで労働者は経験したことを自らの能力として吸収していくという(同, pp.30-31)。

つまり、小池の理論においては人材開発の中心はOJTであり、Off-JTはその整理のためのもの、またはOJTをサポートするものであると考えられているようである。

ただ、小池がこのキャリア全体をOJTと捉えるという理論を提唱した時期は高度経済成長からバブル景気のころであり日本の景気も上向きだった。しかしその後、バブル崩壊とそれに伴う経済の低迷を背景として多くの企業が人員削減に舵をきった。その結果、OJTの指導者と指導を受ける若手社員の間に年齢差や熟練度の差が生まれ、指導を受ける社員のモチベーションが低下することとなった(加登, 2008, p.160)。このようにしてOJTは機能不全に陥ったといわれている。こういったOJTが機能不全といわれる状況下において、小池の提唱したOJTの理論が機能するのかどうかについては検証が必要である。

3-2-2.研修の役割

小池が提唱した、OJTを重視する考え方はのちの研究者にも大きな影響を与えた。だからといってOff-JTの役割が研究されてこなかったわけではない。守島(2004)においては、「OJTが有効な最も重要な役割を担っている」(同, p.66)としながらもOff-JTの3つの利点について言及している。

1つ目の利点は労働者が自分の仕事をこなすための十分な能力を持っていない場合、比較的迅速に能力のギャップを埋めることができるという。Off-JTにおいては言葉で表すことができる知識の伝達が行われることが多く、提供された知識はある程度整理された状態で研修受講者に伝えられるのがその理由として挙げられている(同, p.70)。2つ目の利点は、労働者が自らの現在の職務とは関係のない能力のための企業外部研修を受講することなどによりキャリア開発に役立てることができることだという(同, p71)。この点は小池のOff-JTに対する考え方とは若干異なっている。3つ目の利点は労働者のキャリアの節目にOff-JTを行うことでこれまでの経験を整理したうえで次のステップへと進むことができるというものであるという(同, p.72)。ちなみに、キャリアの節目とは就業年数や昇進のことであるとされている。

今野・佐藤(2002)も、Off-JTの役割はOJTのサポートであるとのスタンスを取っている。しかしOJTの欠点として、その効果が指導する上司の熱意や指導される部下の態度によって左右されること、上司の日常業務の忙しさにより部下を育成する余裕がなくなることを指摘している(同, p.133)。

そのうえで今野・佐藤は、Off-JTの良さはどこにあるのかについて検討を行っている。第1の利点は階層や職種、部門に共通する知識や技能を多くの人に、同時に教育することができる点であるとしている。また、第2の利点は日常業務では習得できない知識について、社内外の専門家からの提供を受けられる点であるとしている。社外のコンサルタントを依頼するなどもこの理由に含まれるであろう。そして、第3の利点はOff-JTを通して部門を超えて社員が集まり情報交換をしたり交流を深めたりする機会を創出するというものである。そういった場で形成された人間関係が実際の仕事でも役に立つことは多いことが示唆されている(同, p.135)。

3-2-3.社内訓練と社外訓練

OJTやOff-JTといった教育訓練を社内で補うのか、社外訓練を受講する形で行うのかということも研修を研究するうえで重要な要素である。費やす時間や金銭の問題が存在することが、その理由としてあげられる。

今野・佐藤(2002)においては社内訓練を活用することが、企業にとっても労働者自身にとっても利点が大きいとされている。そのうえで、社内訓練としてしか実施できないOJTが、仕事をしながら学ぶという面において最も効率が良いため社内でのOJTを選ばざるをえないのだという。OJTを受けた労働者はその企業において必要とされる技能を働きながら身に着けるため、自らのキャリアにも直結してくるものとなる。

それに対してOff-JTを実施するに当たっては時間的、金銭的な費用をOJT以上に必要とするのみならず、費用をかけて教育した労働者がその企業にずっと所属して身に着けた能力を、必ず自社に還元してくれるとは限らない。そういった意味で、どうしてもOff-JT、特に社外訓練にて行われる研修に労働者を派遣して受講させることは企業にとって大きなメリットがあると捉えられなかったようである(同, p.136)。

3-2-4.職場における学習の視点からのOJTとOff-JT

人材開発について、日本においては「Off-JTはOJTをサポートするもの」という考え方がスタンダードだったという背景からか、日本企業はOJT主導で人材開発を行ってきたようである。しかし、日本の伝統的雇用慣行の崩壊や労働環境の変化とともに、人材開発へのニーズも変化している(中原, 2012, p.36)。このような人材開発への各企業の取り組みの変化を原因として、人材開発の研究対象は教育を施す企業から、教育を施される、つまり、学習する個人へと変わりつつあるようである。 そのことに関連して、中原(2012)では、職場を学習環境と捉える研究が増えていることが示唆されている(同, p.35)。中原はOJT・Off-JTという枠組みでは職場での学習の実態は見落とされてしまうのではないかと指摘している。職場での学習という観点から見ると、OJTとOff-JTが別のものとして人材育成が語られてきたことが問題であるとしている(同, p.36)。中原はOJTとOff-JTについて、それぞれが別々の主体によって管理・運営されることによりOJTとOff-JTが連動して効果的な学習環境を生み出すことができていないとし、OJTとOff-JTは必要に応じて連携させることで高い学習効果を発揮することができるのだという(同, p.38)。また、Off-JT実施においては研修プログラムを考える際に組織や事業の変革につながるようにコンテンツを考える必要があるとしている。そのためには個人・組織のパフォーマンスを向上させる目的で実施される学習に対して、上司からの支援を様々な形でまとめあげて効果を高められるようにしなければならないとしている(同, p.41)。

また、中原・金井(2009)において中原はOJTもOff-JTもラーニング*5 であるのに企業はそれらを区別していることに違和感を覚えると述べている(同, p.242)。OJTとOff-JTを区別してしまうと、OJTにおいては上司と部下、という関係性だけが注目され、職場における他社との出会いやコミュニケーションといった要素が無視されてしまうという。また、Off-JTにおいては知識を与えるという行為のみが強調され、自らの行動を振り返るという意味での人間の内省という側面が見落とされてしまうと指摘している(同, p.243)。

中原はOJT・Off-JTという言葉で人材育成を区別することをやめて、職場での学習の在り方を見つめ直すことにより、より良い学習効果が生み出されるとしている(同, p.246)。

中原は人材育成に内省などの経験学習の知見を取り入れ、個人の学習に注目した人材育成論を展開した研究者の一人である。経験学習を取り入れた人材育成は一見効果的であるように思えるが、労働者一人ひとりの学習のための支援やモチベーション維持をうまく行える、優れた上司は決して多くないのではないだろうか。そういった意味で中原の理論をすべての企業で実施することが可能であるのかどうかについては疑問符が付く。

3-3.一般能力訓練と企業特殊能力訓練

職業訓練の体系として、OJTや研修について検討を行ってきたが、そこで身に着ける能力にはどのような違いがみられるのであろうか。その点について注目していく。

研修において身に着ける能力には、どの企業においても活用できる一般能力と特定の企業でしか活用することができない企業特殊能力がある。この2つの能力のうち、どちらの訓練を研修として実施すべきかどうかについては人的資本理論の分野において議論がなされてきた。本節ではその議論について検討していく。

人的資本理論の特徴は労働者の努力水準や企業と労働者のマッチ度合い、能力や獲得した熟練技術を分析に取り入れ、能力を身に着けるための努力へのコストをも人的資本への投資と捉えるところにある(青木ほか, 1996, p.128)。

Becker(1962)では人的資本理論の観点から、完全競争の労働市場においては一般能力訓練と企業特殊能力訓練のどちらに資本投下すべきであるか、ということについてのモデルが示された。企業が一般能力訓練に投資する場合、労働者が身に着けた能力はどの企業でも発揮できるものである。そのため、生産性の観点から見ると、一般能力訓練後の労働者の生産性は外部労働市場で求められる生産性と一致することとなる。つまり、他の企業でも求められる人的資本を投資により作り出すこととなるのである。この場合、労働者の転職のリスクなどから、教育訓練を実施した企業はその投資のインセンティブを得ることができない。したがって企業が一般能力訓練から収益を得るためには、労働者の実際の生産性より低く見積った額を支払うことで回収するしかない(同, p.18)。このように、人的資本論においては完全競争の労働市場においては企業が一般能力訓練を実施するメリットはないというのである。

とはいえ、実際には完全な競争市場が成立することはまれである。そこでAcemoglu & Pischke(1999)は不完全競争の労働市場においては、企業が一般能力訓練を労働者に対して実施するという理論を提示した。不完全競争の労働市場においては様々な情報の非対称性が生じる。その場合、情報が瞬時に労働市場に提供されず、労働者は自分が労働市場においてどれだけ価値のある存在なのかがわからなくなる。その結果、労働者は転職という判断に踏み切ることができなくなってしまう。つまり、企業における労働力流出のリスクは低下するのだというという(同, pp.121-122)。その場合、一般能力訓練により上昇した労働者の生産性が外部市場の生産性と一致しなくなると考えられる。よって企業も一般能力訓練への投資によるインセンティブを受けるとされている(同, pp.119-120)。

以上のように、一般能力訓練と企業特殊能力訓練のどちらを行うのかの決定は労働市場の状況に左右される。よって、一概にどちらの訓練を行うべきということはできないのである。

3-4.技能研修とマネジメント研修

前節では一般能力と企業特殊能力という区分から、どちらの能力について人材開発を実施するべきか、検討を行った。本節では、研修内容の性質の違いという切り口から技能研修とマネジメント研修について、比較検討を行う。

技能研修とマネジメント研修は異なる性質を持つものである。技能研修は主に製造業などの職務遂行のための具体的技能を身に着けるために行われる。それに対し、マネジメント研修では、リーダーシップや統率力といった抽象的な能力を身に着けるために行われる。本節では、これらの能力に関する研修について比較し、それぞれどのように研修が実施されているのかについて検討する。

安藤(1996)では、製造業における技能訓練には新しい知識を得ることで独創力を得るための研修と実践力を得るためのOJTの2種類が存在するという。独創力を得るための研修は独創力のために何か特別なこと行う訳ではなく、新しい知識を得ることでそれらの「融合力」を身に着けるのだという。このような研修は一般的に講義形式でおこなわれ、同時に複数の講義を受講することもあるのだという。その研修の中で独創的な技術力の強化や知識の強化が行われるという。 それに対して、実際の業務を行う際に必要となる「企画力や遂行力」を得るための訓練はどうしてもOJTに頼らざるを得ないところがあるのが現状であるという。ただ、この「企画力や遂行力」を研修にて補うことができれば短期間で多数の技術者に対して研修を行うことができるようになる、つまり実践的能力をどのようにすれば研修で身に着けるのかということが課題であるのだという(同, p.8)。

このように新しい知識を得る講義などが技能訓練としての研修の中心である。ただ、その内容は、基本的には新しい知識や技術を得るためのものである。しかし、知識や技術を得るだけにとどまらず、得た技術を組み合わせることで新しい技術を創り出すことをも目的としていることがわかる。

では、マネジメント研修とはどのようなものなのだろうか。マネジメント研修については、プロジェクトマネジャーやプログラムマネジャーを育成するための研修に関する多くの研究が行われている。

小林(2021)においては、プロジェクトマネジャーに必要とされる人間性の具体的内容として、リーダーシップや統率力、優れた人格、そして理解力などが挙げられるという(同, p.81)。しかし、そういった人間性などは、言葉で指示したからといって身につくものではない。例えばMBAでプロジェクトマネジメントの国際基準の知識を身に着けたとしても、文化的背景を踏まえたプロジェクトマネジャーの実践が伴わなければ意味がないのだという(同, p.85)。

それでは、実践力を身に着けるためにはどうすれないいのだろうか。小林によると、P2M(Program and Project Management)標準ガイドブックにより、プロジェクトマネジャーの実践力のために必要な知識として思考能力、体系的知識、マネジメント行動スキル、そして基本姿勢の4つの要素からなる総合的な能力が定められている。このようなコンピテンシーを備えた人材を育成するための取り組みとして「もし自分がプロジェクトマネジャーだったらどうするか」というワークショップスタイルの研修事例を紹介している。その事例は3人×4チームの12人で企業のコアコンピタンスについてのディスカッションを実施するというものである。こういった研修が効果的であるのだという(同, p.86)。

山本ほか(2013)ではプログラムマネジャーに必要なリーダーシップやプロジェクトマネジメント、フォロワーシップからなるプログラムマネジメント能力の向上を目的とし、実際の業務プロセスに沿った形での課題解決のためのグループ討論やプレゼンテーションを研修として行うのだという(同, p.54)。

このように技能研修とマネジメント研修の内容には、以下のような性質的な違いがあることが明らかとなった。技能研修は、基本的には新たな知識や技術を得るという性質のものである。それに対して、マネジメント研修はより実践を重視した内容で実施されているのである。

3-5.組織社会化の手法としての研修

研修は、ただ業務遂行に必要な知識を与えることで労働者の人材開発を行うという目的のみで実施されてきたわけではない。労働者の、企業への組織社会化の手段として研修が用いられてきた。 Van Maanen & Schein(1979)では個人が組織での役割を想定するために必要な社会的知識技術を習得し、組織の一員となることが組織社会化であると定義づけられている*6 (同, p.211)。ここでいう、必要な知識や技術の習得の手段として研修が活用されているという。

また、組織社会化のための手法としては知識や技能の習得を目的としない研修も実施されている。組織社会化の手法について、尾形(2009)は日本企業における新卒社員の導入時研修に着目し、新卒社員の組織社会化のために、企業が実施する公式な集合研修が該当するとしている(同, p.24)。ただ、新卒社員は実務経験がないため、研修の内容は社会人としての心得やマナーなどのソーシャルスキルの指導、また会社の経営理念の教育といったものになってしまうとしている。そして日本企業に特有な研修の特性として新卒社員と既存の社員との足並みをそろえることに重点を置いたものとなっていることを挙げている。このように、日本企業における新人に対する組織社会化としての研修は知識を与えるものではなく、文化的な社会化が中心となっているのであるとしている(同, p.27)。

尾形はある日本企業の4日間にわたる新卒社員の導入時研修から研修参加者がどのような影響を受けたのかについて組織社会化の視点から分析した。研修の内容は体力トレーニングや暗記テスト、財務管理の講義など多岐にわたる。この研究で尾形が注目したポイントとして「厳しさ」が挙げられる。厳しさにより研修以前に持っていた自己へのイメージが破壊されるのだという。さらに、厳しい研修の中で受講者どうしのあいだで連帯感が生まれ研修終了後には固い絆で結ばれた仲間となっているのであるという(同, p36)。尾形が注目したもう1つのポイントは「不変性」である。導入時研修が、受講者が打ち解けるためのツールとして作用したのである。さらに、研修という体験を共有することで社会集団の仲間として企業という集団に所属している証となったのである。これはメンバーシップの獲得ということができる(同, p.42)。

尾形(2009)における分析から日本企業における新卒社員に対する組織社会化として、研修がどのような役割を果たすのかが明らかになった。ただ、この研究では特定の1社における導入時研修に着目したものであり、異なるプログラムや異なるメンバーにて実施した場合にも同じ結果が出るかどうかといった検討の余地がある。

組織社会化における研修についての研究では、研修が単に知識や技能の習得のためだけに行われていることではないことが示されている。組織社会化での研修のように、研修が様々な役割を果たしている可能性があり、どのような役割を果たしているのかについて今後も研究していく必要がある。

3-6.小括

この章では、研修について様々な分野から先行研究が行われてきたことが明らかとなった。これらの先行研究を通じて、研修とはどういったものなのかということを確認することができた。

しかし一方で、上述の文献では、研修の効果に関する測定や評価についてはほとんど言及されていなかった。そのため次節では研修の測定・効果に関する先行研究について検討を行っていくこととする。

※中編(次号)へつづく

*1:中原(2014), p.35において100日に満たないとされているが、筆者の計算したところ117日である。

*2:中原(2014), p.34における研修の定義を参考に筆者にて定義づけを行った。

*3:研修とよく似た言葉としてOff-the-Job-Training(Off-JT)が存在するが、この2つについてはその違いが曖昧である。そこで本稿では研修とOff-JTを同義のものとし、まとめて研修という言葉で表すこととする。しかし、引用・レビューした文献の都合上、Off-JTという表記を使用する場合もあるが、基本的に研修のことである。

*4:Dertouzos et al., (1989)が出版された当時の状況についての説明である。これは1989年当時、ようやく企業内教育がアメリカにおいて普及し始めたことを表している。

*5:この文脈において中原は「学習する者」からの視点に立って理論を展開している。その視点からはOJTもOff-JTも学習の一部であり、区別する必要がないという趣旨での記述であると考えられる。中原の研究のスタンスが「企業からの視点」ではなく「労働者からの視点」であることを表している。

*6:組織社会化に関しては様々な定義が存在するが、本稿は組織社会化そのものについて論じるものではないためその全てについて検討することはしていない。Van Maanen & Schein(1979)は組織社会化を企業という組織への参入と捉えた代表的文献であるため、本稿にて参考としている。

(C)2023 Fumio Yokoyama & Sakata Warehouse, Inc.