第553号 すべての人に優しい物流センター(後編)(2025年4月10日発行)

| 執筆者 | 長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 4.障害者に優しい物流センター

- 5.外国人に優しい物流センター

- 6.おわりに

4.障害者に優しい物流センター

(2)障害者雇用の現状

厚生労働省では毎年、6月1日時点における障害者雇用の現状厚生労働省では毎年、6月1日時点における障害者雇用の現状を発表している。

2024年6月1日時点における民間企業で働く障害者数は67万7千人余りで、2023年(同)から5.5%増加して21年連続で過去最多を更新した。法定雇用率の2.5%(図表3参照)を達成した企業は、法定雇用率が2.4%から引き上げられたためか46%と半数を割った。また、未達成企業の58%は障害者を1人も雇用していない。

企業で働く障害者の種別をみると、身体障害者55%、知的障害者23%、精神障害者22%で、近年、雇用対象となった精神障害者の伸び率が大きい。

上記のように、 2024年4月から新たに法定雇用率の義務対象となる企業が、常用労働者40人以上に拡大した。

最近は、物流センター等でロボットなどが導入されて自動化・省力化が進んでいる。このうち、棚搬送型(GTP=Good To Person)ロボットがある。これは、ピッキング作業者が棚まで対象物を取りに行くのではなく、棚の方がピッキング作業者の前まで対象物を運んで来る。なかには対象物を入れたコンテナをピッキング作業者がいるピッキングポートまで届けてくれる。ピッキング作業者は、オリコンから必要数をピッキングしてコンテナを戻すだけの作業なので、座っていてもできる。

上述のアマゾン小田原FCでは、ピッキング作業者が商品を探して、FC内を1日約20km歩いていた。人間の歩行速度は時速4kmなので、単純計算では1日5時間歩いている。同社では、「歩くために、1日5時間分の時給を払っている」生産性の低さに驚いたのか、GTPメーカーの米国キバ・ロボティクス社を買収(現・アマゾン・ロボティクス社)し、日本国内でもGTPを導入している。

欧州の物流センターの写真・動画を見ると、作業者は座ったままで物流機器を操縦しているので、車いすの障害者でも物流センター業務が可能になると思われる。

障害者雇用に積極的な製造業では、生産ライン等を障害者向けに改造して対応している例もあり、物流分野でも同様の対応や配慮が、後述のSDGsの観点からも望まれる。

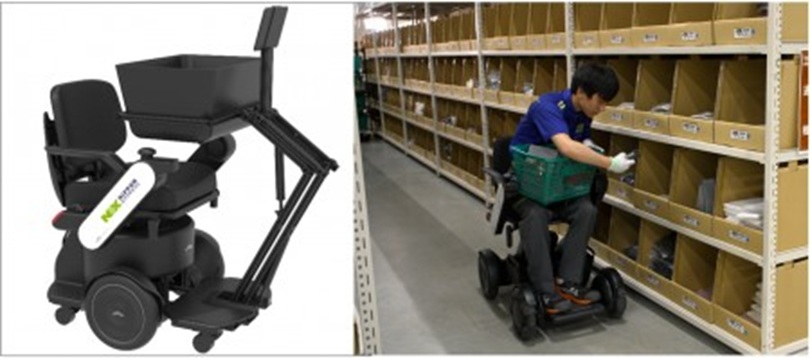

電動車椅子メーカーのWHILLでは、「倉庫作業専用モビリティ」の試作機(特許出願中)を製作した(図表4)。

図表4 WHILL社の「倉庫作業専用モビリティ」試作機

(出所)WHILL社ホームページ

また、機械部品製造のアクセスエンジニアリングでは、前後左右の全方向に移動でき、椅子の高さも変えられる車椅子ロボットmovBot® Office(図表5)の販売を開始した。同社HPによれば、同機は下肢に障害があっても健常者と同じ行動が可能となり、障害者雇用のために施設内を改造する必要がない。

図表5 アクセスエンジニアリング社のmovBot® Office

(出所)アクセスエンジニアリング社ホームページ

上記2社のような、障害者の就労を支援するロボットが開発・実用化されることは、障害者雇用の拡大にとって望ましい限りである。今後も、棚搬送型ロボット・作業支援ロボットなどの障害者支援機器の開発・普及が期待される。

(3)障害者雇用の課題は企業意識の変革

障害者雇用の課題は、ロボットなどを開発だけではない。

(1)で述べた障害者雇用率制度では、未達企業は不足する障害者数に応じて1人当たり月額5万円の納付金を納めるが、納付金を「罰金」「上納金」視している企業もある。納付金を納めても障害者雇用義務は免除されず、行政指導も想定される。障害者を1人でも多く雇用していく必要があり、そのためには企業の意識を変えることである。

内閣府の2023年版「障害者白書」によれば、ここでは、身体障害・知的障害・精神障害の3区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。) 109万4千人、精神障害者614万8千人となっている。これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は49人となる。複数の障害を併せ持つ人もいるため、単純な合計にはならないものの、国民の約9.2%(10人に1人弱)が何らかの障害を有していることになる。

筆者は、長年、厚生労働省の社会保険審査会参与として障害年金など障害者の支援に携わってきたが、残念なことに、障害者雇用に対して社会や企業の理解が追いついていない側面もある。障害者を雇用するとなると、上記「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の「高年齢者」を「障害者」に置き換えて見れば分かるように、障害者に対する合理的配慮が必要になる。

障害者雇用については、「障害者雇用促進 ハンドブック – TOKYOはたらくネット」(東京都産業労働局雇用就業部就業推進課 2016年)などが参考になる。

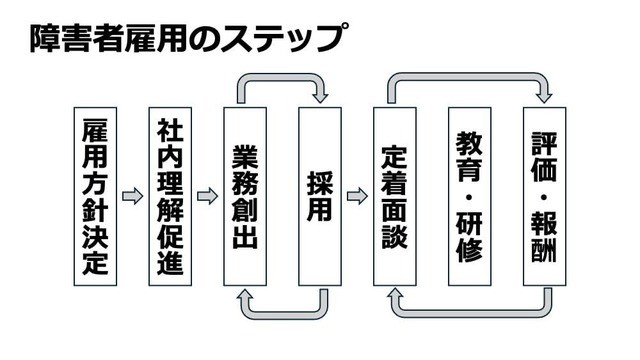

また、図表6のようなステップも参考になる。

図表6

(出所)木下文彦「障害者雇用コンサルタントが教える 従業員300人以下の会社の障害者雇用」(2024年 中央経済社)

高年齢者雇用やギグワーカー雇用と同様に、まず、物流センター内業務の「棚卸」を行う。人手不足で忙しいのであれば、「誰かにやってもらいたい業務」はありませんか」と、業務をできるだけ細かく切り出してみる。図表6では「業務創出」に相当する。

物流企業でも、間接業務を「棚卸」したうえで、特例子会社に業務委託して「障害者雇用率」をクリアしている例は多い。

「棚卸」した業務のうち、高年齢者・ギグワーカー・障害者にできる業務は何か、それを委ねるには「どうしたらよいか」を考える。

よく、「障害者にできる業務はない」と言われるが、人手不足の業務、重点的な業務を、細かく工程分析することで、障害者にできる業務を探していく。物流ABCにおけるアクティビティ選定と同じである。

業務の棚卸をすることによって、業務がより良く機能する。障害者(高年齢者やギグワーカーも同じ)を雇用するため、短時間でも労働可能にすれば、時間単位の有給休暇が可能になり、育児や通院をしている従業員にも有益な制度となる。障害者などの雇用を契機に業務を見直せば、全ての従業員の働きやすさ(働き方改革)も実現できる。

そのためにも、企業の意識変革が望まれる。

5.外国人に優しい物流センター

(1)日本で働く外国人は205万人

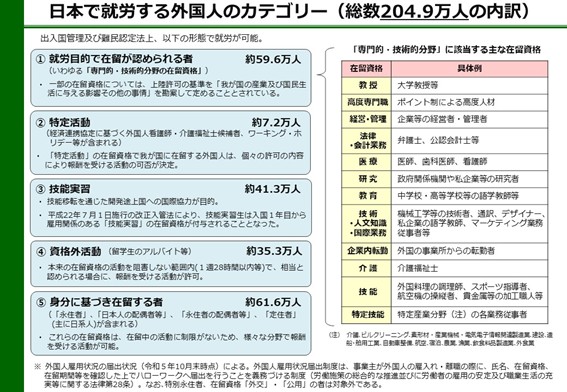

2023年10月末時点における「外国人雇用状況の届出状況」(厚生労働省)によれば、日本で就労している外国人は総数204.9万人で、そのカテゴリー別は図表7の通りである(日本国内で就労する外国人については、事業者がハローワークに届けなければならない)。

図表7 日本で就労する外国人のカテゴリー

このうち、外国人による労働力確保策の一つである「特定技能」制度(図表7では①に含まれる)は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度である。

従来の「特定技能1号」(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格)の特定産業分野(12分野)に、2024年4月以降、「自動車運送」など4分野が追加され法整備が進められていることは、既に報告した(「特定技能1号に4分野追加」の詳細は、2024年7月23日「第536号 コンプライアンスから企業理念へ(後編)」を参照されたい )。

物流センターでは一部(⑪飲食料品製造業におけるPC業務)を除いては、特定技能1号には該当しないので、図表7のカテゴリーでは④の「資格外活動」(留学生のバイト等。合計35.3万人)で就労することになる。

ここでは、外国人留学生などをバイトで採用するときのポイントを掲げる。

(2)外国人留学生などをバイトで採用するときのポイント

1)バイトが可能か、在留資格を確認する

外国人がバイト可能な在留資格は、以下の通りであり、それ以外の外国人はバイト雇用できない。

①留学 ②特定活動(ワーキングホリデーや日本での就職) ③家族滞在(在留資格取得済みの扶養を受ける配偶者と子どもに付与される)

2)就労条件に注意する

外国人留学生の就労条件には、以下の2点がある。

①留学中の学業に支障が出ない範囲としての「週28時間」の労働時間制限

変形労働時間制(週当たりの労働平均時間が40時間以内なら、特定日・週で法定労働時間を超えても労働させられる制度)であっても、週28時間以内におさめなければならない。

さらに、以下の2条件をクリアしなければならない。

・労働基準法で定められた要件を満たすこと<後記の4)③参照>

・どの曜日から起算しても「週28時間以内」におさめること

夏季休暇や冬季休暇など学則に定められた長期休業期間に限り、「1日8時間以内、週40時間以内」まで拡大される。休講や臨時休校などで、アルバイトが可能な時間が増えても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限となる 。

②風俗関係営業ではないこと(略)

3)労働時間を超過した場合

①雇用者側

留学生が週28時間を超過してアルバイトを行っていることが発覚した場合、雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課されるおそれがある。

不法就労であると認識していなくとも、在留資格の確認など雇用者として行うべき確認を行わなかったり過失があったりした場合にも処罰の対象となる。

②留学生側

「資格外活動許可違反」となり、留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請を行った場合に不許可となり、多くの場合は帰国せざるを得なくなる。不法就労を行ったとして強制退去の対象となる可能性もあり、その場合は5年間日本に入国できなくなる。

外国人の就労などに関する様々な情報は、図表7のように、出入国管理局・各市区町村・ハローワークなどの行政機関に共有され、出入国管理局は在留カードを通じて外国人留学生のアルバイトの状況を容易に把握できる。

また、雇用者側が行う納税手続き、市区町村から発行される納税証明書などで、外国人留学生の収入が把握され、時給に対して収入合計が大きい場合には、労働時間制限の超過が疑われる。留学生が留学ビザの更新や就労ビザの取得のために申請した場合、出入国管理局では違反事実に基づいてビザの更新や変更申請を許可しないので、帰国せざるを得ない可能性がある。

4)留学生バイトへの配慮

①ダブルワークの報告

外国人留学生はバイト代を学費や生活費の足しにしているので、「週28時間フルに働きたい」「一か所だけでは28時間働けない」と、複数のバイト先で働くダブルワークがある。

ダブルワークは法的に認められているが、「全てのアルバイト時間を合計しても、週28時間におさめる」必要がある。自社の労働時間は週28時間以内であっても、もう一方の職場の労働時間を加算して週28時間をオーバーすれば違反になる。雇用者がダブルワークを知っているのにも関わらず合計で週28時間以上働くことを容認していたり、他社での就労確認を怠っていたりすると上記の不法就労助長罪の罰則対象になる。

外国人留学生を雇用する際には、定期的にダブルワークの有無を確認し、ダブルワークをしている場合には他社での労働時間も報告してもらうようにする。

②留学生が希望する労働時間に配慮する

採用時に伝えている労働時間より実際の就労時間が少ないと、留学生がダブルワークを始めて、結果的に週28時間を超えてしまうケースもある。

そのため、できる限り留学生が希望する労働時間にする。労働時間に対する要望については、日頃から一緒に働く現場リーダーや同僚がコミュニケーションすることも必要である(労働時間以外の要望なども)。

③労働基準法を遵守する

外国人であっても労働基準法が適用され、休憩時間・休日などを守らなかった場合は労働基準法違反となる。

筆者が住む横浜市でも、横浜駅や関内駅の周辺には「日本語学校」があり、外国人留学生による「バイト供給源」となっている。知り合いの教員に聞くと、日本語以外に接客などのビジネスマナーも教えていて、雇用者側からは好評のようである。

日本語学校は「進学や就労を目指す外国人」のためなので、これまでは法務省(出入国管理法)が所管しており、全国に900校あるという。2024年4月に教育の質の向上を目指した「日本語教育機関認定法」が施行され、文部科学省に管轄が移って日本語学校の認定制度が始まった。初回の審査には72校が申請したが、認定されたのは22校と、「バイト供給源」化している学校には「狭き門」のようである。

留学生の母国も、かつての中国からタイ・ベトナム、最近ではネパール・ミャンマーなどへと移っており、アジア各国における「雁行型経済発展」を再現しているようである。

前述の教員によれば、「雇用に当たって『外国人だから』との特別扱いは不要で、注意しなければならないのは宗教上のことだけで、日本人と同じ処遇をすればよい。」とのことである。

また、「宗教に関して注意しなければならないのは、世界人口の約1/4を占めるムスリム(イスラム教徒)」とも聞いた。具体的にはハラールや礼拝で、戒律の厳格さも母国により差があるようようだ。「神奈川県内の中古車販売店では、中古車を買い付けに訪日するイスラム教徒バイヤーのために、礼拝室を設けている」とのことである。

日本に留学して、バイト代を学費に卒業後は、就職ビザに変更して日本企業に就職してくれれば、日本の雇用人口が増え少子高齢対策・人手不足対策になる。日本に残ってくれなくとも、日本での就学就労体験を母国や第三国で活かせば「日本ファン」になってくれるかも知れない。それが、真のグローバリゼーションではないだろうか?外国人雇用も、広く長期的な視点で進めて欲しいと思う。

6.おわりに

最後に、SDGsの17目標の「3.すべての人に健康と福祉を」のウェルビーイングや、GPTに代表される物流センターの自動化・機械化など「すべての人が『働きやすい』物流センター」にも触れたいと思ったが、誌面がオーバーしてしまったので、別の機会にしたい。

人手不足の下で物流センターでは、ますます人材の多様化(D&I)が進むものと思われる。女子・高年齢者・障害者・外国人、すべての人に優しい物流センターづくりに少しでも役立てば幸いである。

【参考資料】

1.総務省「労働力調査」(各年版)

2.労働基準法「女子労働基準規則」「年少者労働基準規則」

3.中央職業能力開発協会編「ビジネス・キャリア検定ロジスティクス分野『ロジスティクス管理3級』テキスト

4.内閣府「高齢社会白書」(各年版)

5.厚生労働省「高年齢労働者の労働災害発生状況」(各年版)

6.厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(2020年)

7.柏労働基準監督署「倉庫・物流センター関連の事業者・労働者の皆さん 労働災害が多発しています」パンフレット(2022年)

8.中央労働災害防止協会「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」(2020年)

9.厚生労働省「事業者のみなさまへ 障害者の法定雇用率の引き上げと支援策の強化について」パンフレット

10.厚生労働省「障害者雇用の現状」(各年版)

11.内閣府「障害者白書」(各年版)

12.東京都産業労働局雇用就業部就業推進課「障害者雇用促進 ハンドブック – TOKYOはたらくネット」(2016年)

13.木下文彦「障害者雇用コンサルタントが教える 従業員300人以下の会社の障害者雇用」(2024年 中央経済社)

14.厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」(各年版)

15.厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク「外国人を雇用する事業主の皆さまへ 外国人雇用はルールを守って適正に」パンフレット(2024年6月)

16.WHILL株式会社・アクセスエンジニアリング株式会社のホームページ

17.長谷川雅行「働き方改革関連法改正と実務的対応(その2)」サカタウエアハウス株式会社ロジスティクス・レビュー第421~423号(2019年10月10日)

18.長谷川雅行「コンプライアンスから企業理念へ(後編)」サカタウエアハウス株式会社ロジスティクス・レビュー第536号(2024年7月23日)

(C)2025 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.