第560号 物流センターの「働き方改革」(前編) (2025年7月22日発行)

| 執筆者 | 長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- はじめに

- 1.倉庫業における人手不足

- (1)倉庫業の現状/a>

- (2)「物流の2024年問題」が倉庫業に及ぼす影響

- (3)倉庫業の人手不足

はじめに

「ロジスティクス・レビュー」誌の第551~553号(以下、「前号」)では、「すべての人に優しい物流センター」と題して、女性・高年齢者・障害者、そして外国人に優しい物流センターのあり方について、紹介させて頂いた。

2024年4月から自動車運転者にも適用された「時間外労働時間の年間上限960時間」によるトラック運転者不足などの「物流の2024年問題」は、後述するように倉庫業にも影響が及んでいる。また、新型コロナ禍以降に定着・拡大したEC(エレクトリック・コマース)などは、倉庫業にも多頻度小口出荷の増加、流通加工業務の負荷拡大などをもたらし、庫内作業者などの人材不足に悩む倉庫業も多い。

そこで、今回の寄稿では「倉庫業の現状と課題、さらには展望」と、前号で述べた倉庫・物流センターで働く人々の「働き方改革」について述べてみたいと思う。

1.倉庫業における人手不足

(1)倉庫業の現状

(一社)日本物流団体連合会から毎年発刊されている「数字でみる物流」には、国土交通省の統計資料に依った「物流業の概要」が収録されており、その最新版である2024年版には2022(令和4)年度の実績が掲載されている。

それによれば、倉庫業は「営業収入3兆円」「事業者数7,066」「従業員数14.4千人」「中小企業の割合96.8%」となっている(「営業収入・従業員数は推計値」と注書きされている)。なお、「中小企業」とは中小企業基本法第2条「中小企業の範囲」によれば、「資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員・社員の数が300人以下の会社及び個人」とされている。

ただし、「数字でみる物流」が依拠している国交省の資料における「倉庫」は、営業倉庫に限られており、(営業倉庫でない)輸送途上の一時的な保管のための「保管庫」「上屋」や、

物流センターなどは含まれていない。

国土交通省では、営業倉庫を含めて広く「物流拠点」と捉え、「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」を2024年10月から本年3月まで4回開催してきた。そこには、学識経験者以外に、倉庫業・冷蔵倉庫業のほか、物流不動産・トラックターミナル・金融など関連業界が参加している。2025年4月9日には同検討会の報告書が公表された。報告書では、「物流拠点が直面している課題」として、①全体最適を見据えた政策的な物流拠点の配置、②トラック輸送の変容(中継輸送等)への対応、③物流拠点の老朽化、④沿岸部の物流拠点における供給量不足、⑤地域との合意形成 の5点が挙げられているが、残念ながら喫緊の課題である「物流拠点の人材不足」は入っていない。

また、同検討会では、物流拠点の「今後の方向性とそれに対する支援策」として、①物流拠点の整備に係る国の方針策定等、②基幹物流拠点の整備に係る関与・支援、③公共性の高い物流拠点の整備・再構築に係る関与・支援 の3点を提言しており、今後この提言に基づいて国の物流拠点政策が推進されると期待している。

本題とは、やや離れるので詳細な説明は割愛するが、関心をお持ちの方は国土交通省のホームページをご覧頂きたい。

第2回検討会(2024年12月)では、日本倉庫協会・日本冷蔵倉庫協会がそれぞれ「倉庫業」「冷蔵倉庫業」の現状と課題について報告している(報告資料も国土交通省のホームページで閲覧できる)。

誌面も限られているので冷蔵倉庫は省略して、日本倉庫協会(以下、「日倉協」という)の報告「倉庫業の現状と課題」を概観してみる。

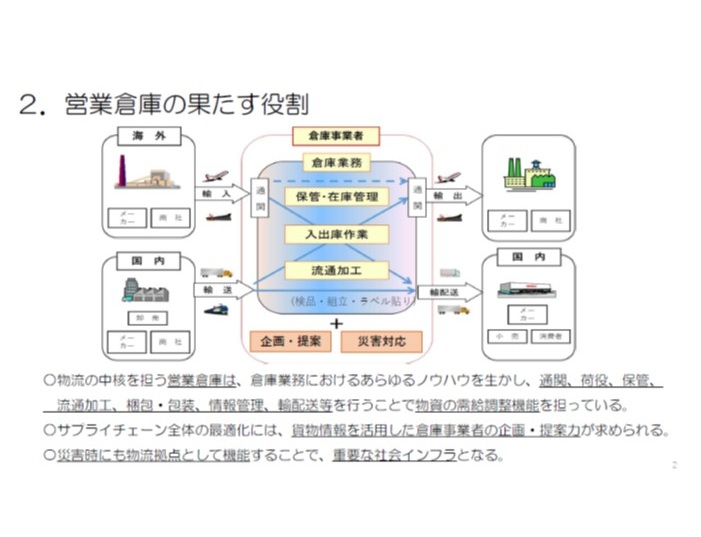

図表1 営業倉庫の果たす役割

(出所)日本倉庫協会「倉庫業の現状と課題」

1)営業倉庫の果たす役割

まず、営業倉庫の果たす役割(図表1参照)として

①物流の中核を担う営業倉庫は、倉庫業務におけるあらゆるノウハウを生かし、通関、荷役、保管、流通加工、梱包・包装、情報管理、輸配送等を行うことで物資の需給調整機能を担っている。

②サプライチェーン全体の最適化には、貨物情報を活用した倉庫事業者の企画・提案力が求められる。

③災害時にも物流拠点として機能することで、重要な社会インフラとなる。

の3点を述べている。

2)時代の変化に応じた社会的課題への倉庫業の対応

次に、時代の変化に応じた社会的課題への対応として

①雇用の創出などのDX地域貢献、②GX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進、③DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進、④災害対応

の4点を挙げている。

3)営業倉庫の課題

さらに、営業倉庫の特徴等を述べた後、営業倉庫の課題として

①円滑な価格転嫁の実現、②「物流の2024年問題」への取り組み、③人材不足への対応、④DXの推進、⑤GXの推進、⑥業際問題(倉庫関連保管サービス)への対応

を指摘し、国に対して時代にあった施策を展開するうえで、引き続き、倉庫事業者の背中を押すような支援(税制特例、予算措置、融資制度など)を求めている。

このうち、倉庫・物流センターの働き方改革に関係する②③について考察してみたい。

(2)「物流の2024年問題」が倉庫業に及ぼす影響

「物流の2024年問題」は、自動車運転者即ちトラックドライバーに端を発して、倉庫・物流センターにも、以下のような影響が及んでいる。

1)手待ち時間の削減

厚生労働省・国土交通省の調査によると、トラックの1運行あたりの荷主先(積卸し場所)での手待ち(待機)時間の平均時間は1時間45分であり、およそ30%は2時間を超えているというデータがある。そこで、2017年7月から荷主都合による30分以上の手待ちについて、乗務記録に記載することが義務付けられており、トラック・物流Gメンがチェックに回って長い荷待ち時間や長時間労働を生じさせている荷主等に改善の申し入れを行う判断材料とされている。

いま「荷主等」と書いた「等」には、貨物の発着(積卸し)場所である倉庫・物流センターも含まれているので、倉庫・物流センター側は「手待ち時間の削減」に取り組まなければならない。

とくに、改正された「流通業務総合効率化法」における特定荷主の定義では、貨物の保有量70万トン以上の上位70社程度の倉庫事業者は「特定倉庫事業者」として定められ、特定荷主を含む荷主等に課せられた「物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務」が、新たな「物流の2026年問題」(2026年4月1日施行)と言われている。

2)輸配送・荷役のパレット化

「ロジスティクス・レビュー」第547号「活用が進むレンタルパレット~そのコストは誰が負担すべきか」で、久保田精一先氏が書かれているように、「現在でも手積みで輸送されている貨物が少なくないという点である。マクロ的に見ればパレット化は進んでいるものの、個別に見れば生鮮品、建材、包装資材など、依然として手積み貨物が多く、パレット化が進んでいない分野は少なくない。(中略)10トン車に満載された貨物を1時間以上かけて荷卸しするような作業は、想像を絶する重労働だが、これを担っているのは、現在平均年齢が50歳を超えるドライバーである。今後さらに高齢化が進展する中で、このような業務が持続不可能であることは火を見るより明らかである。こと大型車による幹線輸送について言えば、パレット化の推進は「モノが運べない」という物流危機を避けるうえで必須の条件だと言って良い」状況で、レンタルパレット等によるパレット輸送は喫緊の課題である。

とくに発地から着地までパレット相互の積み替えなしに輸配送する「一貫パレチゼーション」において、パレット保管とパレット輸送の結節点であり、パレット管理の重要ポイントである倉庫・物流センターの役割は大きい(詳細は、上記の第547号や、第471~473号の拙稿「一貫パレチゼーションのすすめ」を参照されたい)。

筆者は、某ファンドからレンタルパレット業界の動向についてヒアリングされたことがある。その後、ワコーパレットがオリックスに買収されたり、日本パレットレンタルが不要リースの子会社となったりしている。

読者もご存知のように、レンタルパレット業界は売上げ規模も小さく寡占化されている。そして、今や国土交通省がパレットの標準化を進めており、レンタルパレット事業の拡大が予想される。考えようによっては、レンタルパレット会社のM&Aなどは、物流のキーポイントを抑えることにつながるかも知れない(閑話休題)。

3)倉庫・物流センター内の作業増

今まで、トラックドライバーが担当してきた積卸し(とくにバラ積み)等の荷役作業も、「物流の2024年問題」からトラックドライバーでは対応できなくなるという現象が生じている。さらに労働災害統計では、道路貨物運送業の労災事故のうち約7割が荷役作業時に発生しており、同様に約7割が荷主庭先等で発生していることからも、厚生労働では荷役通達を出して、荷主等に対して荷役作業の改善を求めているが効果が挙がっていないのが現状である。

筆者は、今次、流通業務総合効率化法の改正のように、「行政は自主的なガイドラインでは成果が出ないとき、強行法規による規制措置をとる」と考えているので、荷役通達が労働安全衛生関連法令に法制化しないか注視している。

トラックドライバーが労働時間等の制約により荷役作業ができなくなると、荷役作業を倉庫・物流センター側で肩代わりしなくてはならなくないという事態も想定する必要がある。

(3)で述べるように、倉庫・物流センターにおいて人手不足が進むなかで、増加する作業量をどう消化するかが課題となっている。

それ以外にも、「物流の2024年問題」が倉庫・物流センターに及ぼす影響もあると思われるが、1)~3)が大きく影響することは間違いない。

(3)倉庫業の人手不足

1)日倉協報告

前述の日倉協報告「倉庫業の現状と課題」では、2024年2月に実施した「倉庫事業における労働力実態に関するアンケート調査」に基づき、14.4千人(2022年度)の従業員数に対して、「人手不足の状況はアンケート時点において職種全体で7.5%。今後5年以内(2029年まで)に15.9%まで拡大する」とされている。

これをアンケートの職種別にみると、現場作業員が7.8%→17.3%、フォークマンが8.8%→17.7%、管理職が7.8%→14.7%、事務職が5.6%→12.6%となっており、とくに現場での人手不足が懸念されている。

2)ロジスティクス管理3級

物流業界における人手不足については荷主にも知ってもらう必要があると思い、筆者は、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス管理3級」で、トラック運送業・倉庫業・内航海運業などの労働力の状況を述べた。以下、倉庫業の状況を引用する。

「国土交通省では、2009年3月に「物流施設における労働力調査」結果を公表している(その後、2019年にも同種調査が行われたが調査結果は公表していない)。同調査によれば、倉庫業の労働力の現状は以下の通りである。

① 平均年齢

倉庫業労働者の2007年の平均年齢は41.6歳で、2001年と比較すると2.1歳上昇している。2004年以降、倉庫業は産業全体の平均年齢を上回っている。

②性別構成

倉庫業は産業全体と比較して男性の割合が多いが、徐々に女性の割合も増えてきている。国土交通省の調査では、2007年は男性が73%、女性が27%で、「3.7人に1人が女性」となっている。

また、総務省調査でも、2021年には女性の比率が42.6%と高く、ピッキング・流通加工などの軽作業も多いので、パートタイム労働者を中心に、倉庫作業従事者で37.3%、荷造従事者で68.1%と、女性比率が高くなっている。

③労働時間

所定内実労働時間は、2001年から2007年までの7年間、産業全体が165~167時間、倉庫業が166~170時間、超過実労働時間は産業全体が13~14時間、倉庫業が17~21時間の幅で変動している。各年において所定内・超過時間ともに倉庫業が産業全体を上回っている。

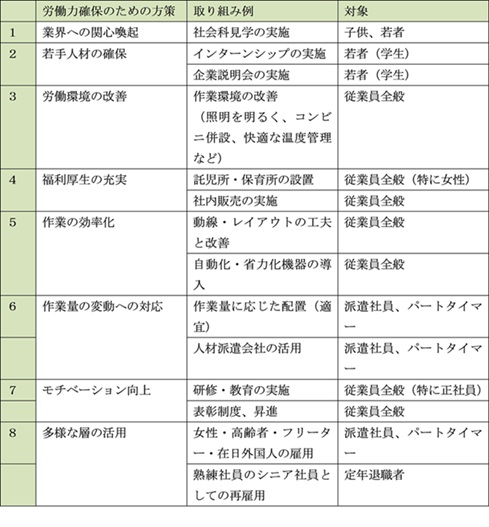

同調査実施後に超過労働時間については、働き方改革関連法により、時間外労働の上限は複数月で80時間、年720時間(大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から)となり、倉庫業など物流センター業務にも影響が出ている。また、同報告書では倉庫業における労働力不足の対策として、以下の通り提案している」(前述のテキストp.78~79。提案は図表2参照。図表2は前号でも既出)

なお、同報告書では、「労働力の過不足状況」も取り上げているが倉庫業の詳細な状況については触れていない(運輸業に含めて記載されており、倉庫業だけ抽出できないので省略する)。

また、総務省調査を見るまでもなく、既に倉庫業はパートタイマーなど女性なくしては「仕事が回らない」状況となっており、荷主の物流センターなどでは、さらにその傾向が強いと思われる。最近は、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)が毎年主催している「全国フォークリフト運転競技大会」でも女性の受賞者が増えている。

図表2 物流施設内の労働力不足への対策

(出所)国土交通省「物流施設における労働力調査報告書」2009年3月に加筆修正

3)富士電機「物流・倉庫部門における人手不足の実態調査」

総合電機メーカーである富士電機では、2021年に「物流センター・倉庫に関する動向調査」を公開しているが、同年8月には「物流・倉庫部門における人手不足の実態調査」を公開している。調査は、全国の製造業・卸売業・小売業等の物流倉庫部門従事者を対象にインターネットによるアンケートを実施し、357人から有効回答を得ている。以下、その調査結果を簡記する。

①人手(人材)不足の状況

物流・倉庫部門の人手(人材)不足の状況について「非常に不足している」と回答したのは全体の7.3%、「不足している」24.4% 、「やや不足している」33.3%

②人手(人材)が不足している理由

人手(人材)が不足している理由について、 もっとも回答が多かったのは「退職による欠員」で36.2%、次いで「離職率が高い」25.4% 、「労働生産性が低い」22.0% の順

③人手(人材)不足が業務に及ぼす影響

人手(人材)不足がどの程度業務に影響を及ぼすかについて「深刻な影響がある」と回答したのは全体の8.2%、「影響がある」48.7%、「今のところ影響はないが、今後の影響が懸念される」38.8%

④人手(人材)不足が業務に与えている影響(懸念される影響)

人手(人材)不足が業務に与えている影響(懸念される影響)について、もっとも回答が多かったのは「従業員の時間外労働の増加や休暇取得の減少」で40.5%、 次いで「業務・サービスの質の低下」40.5%、「職場の雰囲気の悪化」35.1% の順

(以下の調査項目と回答は、省略)

なお、同調査では、従業員規模別の集計もしているが、省略する。1)~3)を読まれて、読者の職場でも同じような状況が多いのではないかと思う。

とくに「④人手(人材)不足が業務に与えている影響(懸念される影響)」については、企業経営にとっても大きな問題になりかねない。

※後編(次号)へつづく

【参考資料】

1.(一社)日本物流団体連合会「数字でみる物流」毎年版

2.(一社)日本倉庫協会「倉庫業の現状と課題」(2024年12月 国土交通省ホームページ)

3.同「倉庫事業における労働力実態に関するアンケート調査」(2024年2月実施)

4.中央職業能力開発協会編「ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト『ロジスティクス管理3級』『ロジスティクス・オペレーション2級』」(2024年10月)

5.国土交通省「物流施設における労働力調査報告書」(2009年3月)

6.富士電機「物流・倉庫部門における人手不足の実態調査」(2021年8月)

7.中央労働災害防止協会の「倉庫業における事故の型別労働災害発生状況(1999-2021年)」(2022年)

8.船井総研ロジ「ESG経営を脅かす?物流倉庫で多い〇〇」(同社ホームページ。2025年5月5日閲覧)

9.全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟(UAゼンセン)・全国交通運輸労働組合総連合(交通労連)の2025年春闘関連ホームページ(2025年5月5日閲覧)

10.Agility Robotics社 ホームページ(2025年5月5日閲覧)

11.国土交通省「物流事業者におけるKPI導入の手引き」(2015年7月)

12.富士電機「物流倉庫の基礎知識 物流センターのKPI」(同社ホームページ。2025年5月5日閲覧)

13.ロジスティクス・ビジネス誌「IEを活用した現場改善のススメ」(2005年9月号)

14.「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(2018年)、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(2025年)及び関連法令

15.本稿で引用したロジスティクス・レビュー誌各号ほか

(C)2025 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.