第554号 ロジスティクスEDI構想~日用品業界におけるメーカー・卸売業・物流事業者の協働推進活動~(前編)(2025年4月22日発行)

| 執筆者 | 上原 英智 株式会社プラネット 執行役員 セールス&サービス推進ユニット長 |

|---|

執筆者略歴 ▼

*サカタグループ2024年3月15日開催 第27回ワークショップ/セミナーの講演内容をもとに編集しご案内しています。

*今回株式会社プラネット 執行役員 ネットワーク推進担当役員 上原 英智 様の講演内容を計3回に分けて掲載いたします。

目次

- はじめに

- ロジスティクスEDI構想

- 化粧品日用品業界の活動と製配販連携協議会WGの関係

はじめに

本日、私の方からお話する内容は、今、日用品業界のメーカーさんと卸売業さん、それから物流事業者さん、この3社で、このような考え方でこんなことをやっています、今後こんな方向に向かっていく予定なのです、というようなお話をさせていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。

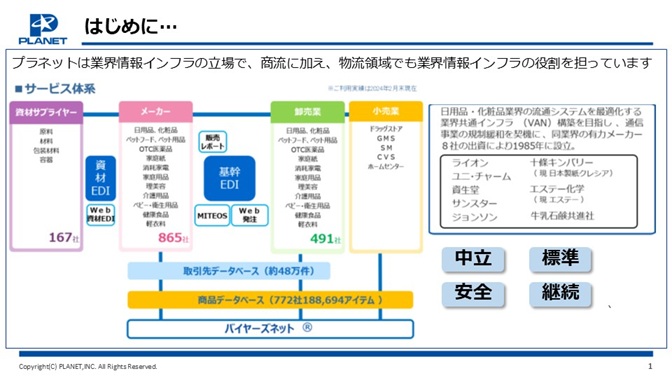

まずは、プラネットの紹介をさせていただきます。1985年に、日用品のメーカーさん8社、それから情報通信・SI企業のインテックさんの出資によってできた会社です。当時は、日用品業界のメーカーさんと卸売業さんの受発注であるとか、請求決済、こうしたことをEDIデータを使ってお互いにペーパーレスで業務効率化をしましょう、基本的には商流領域のEDIをやりましょうということでスタートした会社です。

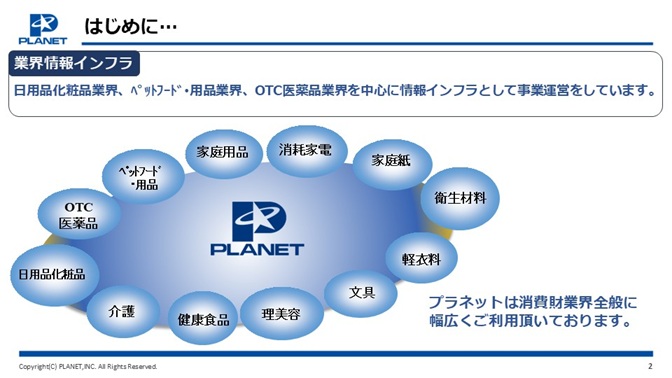

現在は、日用品業界の他に、ペットフード用品業界、それからドラッグストアで売っているOTC医薬品(処方箋なしで買えるお薬)、こういった非食品業界を対象に、我々の事業領域のメインは、メーカーさんと卸売業さん、こちらの間でのデータ交換と認識いただければと思います。我々のサービスの提供を行う際の姿勢としては、右下に書いてある四つのキーワード、「中立」、「標準」、「安全」、「継続」があります。

まず「中立」というのは、例えばメーカーさんと卸売業さんがいて、メーカーさんばかりの声、卸売業さんばかりの声ではなくて、両者の声を聞いてバランスよくサービスを投入していきますよ、ということです。それから、この業界の中には大手企業さんばかりではなく、中小企業さんもいらっしゃいますので、どちらか一方の機能だけということではなくて、大手の企業さんも使えるし、中小企業さんも使えるような機能提供をして、流通業界全体を、包含していくようなEDIサービスを行っていますという、こういったところが、中立の姿勢となっています。

それから「標準」ですが、我々が考えている標準の段階というのは4つあると思っています。まずは、標準仕様を作りましょうということで、データの仕様もそうですし、物流の設計、外装表示もあると思うのですが、業界標準をまず作るというところ、これが第1ステップです。

標準は作っただけではなくて、皆さんに使っていただかないといけませんので、普及推進をしましょうということで、こういう考え方で世の中がハッピーになる(便利で得になる)ようなことなので、皆さんこの仕様でいきましょう、ということで進めていくことが、大きな2番目です。

3番目は、標準の維持ということです。世の中の環境の変化やテクノロジーの進化により、「当社だけこんなふうにしたい」みたいなところがあり、そういった1社が少しづつ変えていくと、標準がガタガタになって崩れてしまうということになりますので、いやそうではなくて、そうは言ってもこの範囲の中でやっていきましょう、というように標準を維持するということです。

最後に4番目は、3番目に近いのですが、世の中、環境が変わっていきます。

流通環境が変わっていく、社会環境が変わってくる、テクノロジー環境が変わっていく、そうしたときに、1回作った標準をずっと変えないのかというと、そんなことはなくて、(環境に合わせて)変えていきましょうということです。我々直近のことで、商流で言えば、軽減税率がどうとか、インボイス制度とか、それから電子帳簿保存法(電帳法)とか、いろんな変化があるわけですから、その中でシステム対応を行っていきます。日用品業界を中心に、メーカーさんと卸売業さんが集まって、次はどういうビジネス取引にしていきましょうか、それだったらシステム仕様はこういう形にしましょうとか、このようなことを全て行って初めて、標準の活動になると認識しています。我々はそういったことを30数年間、愚直に取り組んでいます。

それから、我々は様々な業界のビジネス取引をしていて、加工食品業界ほどではないのですが、包含している業界を合わせると、ビジネスの市場規模でいうと、大体、約5兆円位の規模があり、そうしたメーカーさんと卸売業さんの取引は止めることができまませんので、「安全」というキーワードがあります。

当社の事業のなりわいとしては、流通業界の情報インフラストラクチャーですので、このビジネスを「継続」をしていくという責任感を持ち、これまで商流EDIを展開してきました。本日のメインの話は物流の話になりますので、このようなことで物流が始まりましたという点について、この後お話をさせていただきたいと思います。

少し繰り返しになりますが、我々の成り立ちは日用品・化粧品業界からスタートし、現在はペットフード・用品の業界、それからOTC医薬品業界、そういったところを中心に、本日の資料に掲載しているような業界、それから、このカテゴリーのメーカーさん、卸売業さん、そういった業界の企業の皆様にご利用いただいているというような状況です。

ロジスティクスEDI構想

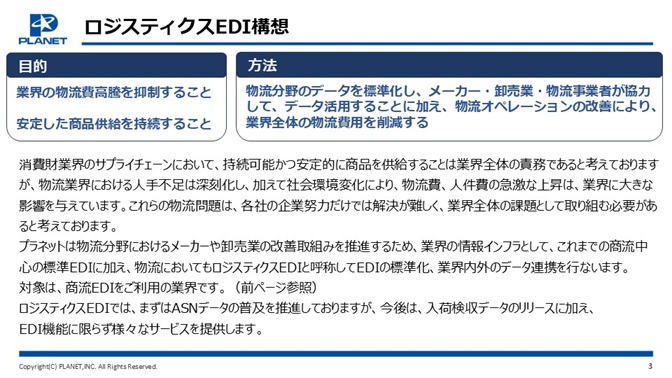

本日の講演テーマ「ロジスティクスEDI構想」ですが、なぜこの「ロジスティクスEDI」にプラネットが尽力しているかについて、最初にお話します。

基本的には目的は二つあります。1つ目は、エネルギー費用の高騰であるとか、世界中でいろんな紛争が起きていることで、今後の物流費の高騰を考えると、あまりポジティブなニュースが入ってこないのですが、何とかしてこの物流費の高騰を抑えなければいけないのです。このためには、誤解していただきたくないのですが、何も物流事業者さんに対して、費用を何とかしよう、抑えつけようとかそういうことではなくて、何か工夫をして、今あるものを持続できるような形にしないと、コストは上昇していくと考えています。

それから2つ目は、安定した商品供給を持続することです。お取り扱いの製品、商品は生活必需品ですので、メーカーが生産した商品を、卸売業さんは、高精度で細かなバラピッキング物流ができ、その能力をもって、きちんと小売業様の店頭に並んで、生活者の方々に製品、商品を取っていただくことが必要になります。ここまでいかないと、業界全体としては役目を果たしたことになりませんので、そうしたことを、今の言葉で言うと、サスティナビリティな物流、この持続可能な物流を実現するために、我々は今活動をしているところです。

では、どうやって実現するのか、資料右上「方法」に書いていますが、基本的には物流分野の標準化したデータを、メーカーさん、卸売業さん、それから物流事業者さんでデータ交換をする、これが我々の提供するサービスの一つです。

我々が提供する「ロジスティクスEDI」、これによって物流のオペレーションを変えていき、これで物流業務の改善を図っていくという機能を提供しています。

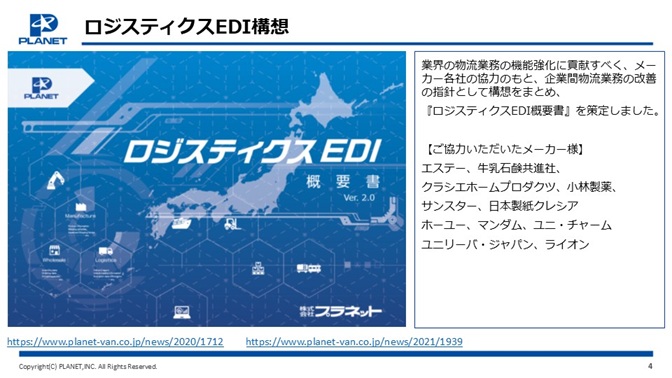

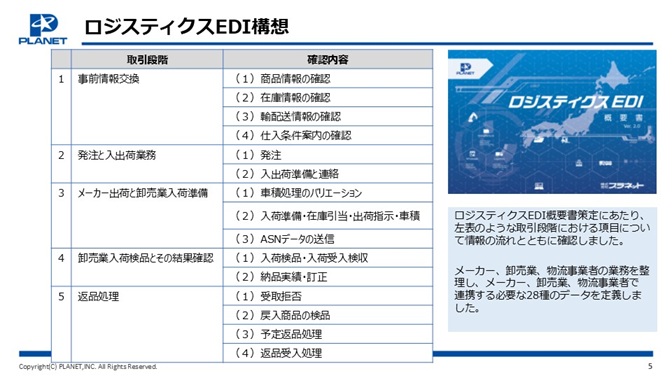

その一つとして「ロジスティクスEDI概要書」を、2020年2月に発刊しました。この中で何をしたのかというと、まずメーカーさん、卸売業さん、物流事業者さんが、どのような情報をやり取りして改善していけばいいのだろうということで、いろんな取り組みや活動をする前に、大きな俯瞰した図を作ってまとめたものがこの概要書です。ここに書いてあるメーカーさんには、都度、ワーキンググループ(以後WGと表記)を開催し、有識者という立場から、いろいろな見解、「実情はこうなんだ」というようなことを、議論をいただいたところです。

WGでは、やり取りする情報について議論し、28種のデータが必要というところまで整理ができました。その中身については、1番の事前情報交換というところから始めて、それから2番目に発注、これは卸売業さんからメーカーさんへの発注業務、それから、3番目、この辺りが今世の中でたくさん言われているところだと思いますが、メーカーさんの出荷と卸売業さんの入荷の部分、これに対する業務の範囲、それから4番目が、卸売業さんの入荷検品、卸売業さんの倉庫に入った後、バースについた後の業務範囲です。

本当はここで終わればいいのですが、返品というのも現実に存在しますので、5番目が「返品についての合理化のところはこうだよね」、というようなことを整理をして、全部で28種のデータが必要という所にたどり着いた次第です。

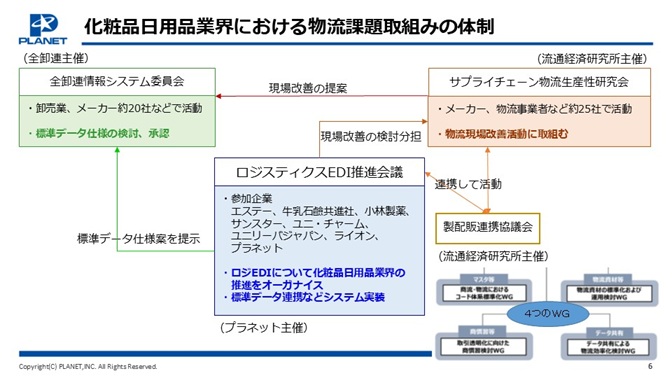

「化粧品・日用品業界における物流課題への取組み」をどんな体制でやっているのかが、こちらの図なのですが、中央の「ロジスティクスEDI推進会議」は、我々が主催させていただいて、7社のメーカーさんが毎月集まり、この業界のいろんな取り組みについて、何から始めて、何を優先して解決していくのか、という方針を決めることと、我々の得意分野はデジタル(情報)の部分ですから、データの実装についてはどうしようか、というような原案を考えているところです。

右上の部分が、流通経済研究所さんが主催している「サプライチェーン物流生産性研究会」(https://www.dei.or.jp/project/supplychain/)で、荷主であるメーカーさんと、メーカーさんをサポートする物流事業者さんが集まって、今大体25社から30社ぐらいの参加ですが、こちらはどちらかというと、リアルな物流現場の改善について、研究テーマを設定し、どうしていこうか、という施策について議論をしているところです。

デジタル面(情報)とフィジカル面(物流)で、それぞれ検討し、スライドの中央と右側の二つの会議団体は、出荷側です。受け側の卸売業さんは、左側の全卸連(http://zenoroshiren.jp/)という、日用品とか化粧品の卸売業さんの連合体があり、そこの情報システム委員会というところに、それぞれメーカーさんの案、物流事業者さんで考えた案を持ち込んで、卸売業さんとディスカッションを行い、業界としてこれをガイドラインとして進めていこう、ということで取り組んでおり、これらの計三つの会議団体で運営している形となっています。 *1

(注釈)*1..2024年5月に、日用品メーカーが商品供給・物流に関わる社会課題に協働して取り組むことを目的に「日用品サプライチェーン協議会」(https://www.dei.or.jp/project/supplychain_kyogi/)を設立。「ロジスティクスEDI推進会議」と「サプライチェーン物流生産性研究会」は、いずれも本協議会へ参加する形で活動を実施中。

化粧品日用品業界の活動と製配販連携協議会WGの関係

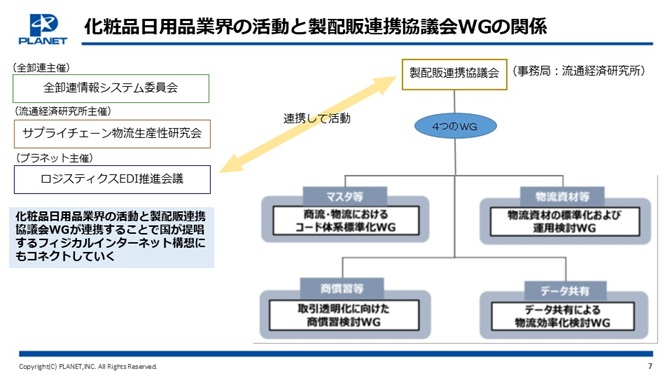

三つの会議団体を左側に書いていますが、もう一つ、国としてはフィジカルインターネット *2 を2040年頃までに実現することを目指しています。実際にどうやって具体的に実現していくのかに関しては、流通経済研究所さんが事務局をしている「製配販連携協議会」という協議会があり、この動きと我々が物流に関して主催している「ロジスティクスEDI推進会議」と連携し活動をしています。

(注釈)*2..経済産業省ホームページ/フィジカルインターネット・ロードマップ(https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304005/20220304005.html)

というのも、研究会の主催が流通経済研究所さんですので、フィジカルインターネットを目指すにあたって、日用品業界のメーカーさん・卸売業さんの動きがずれないように、また同じような検討を、いくつかのところで行っても仕方がないので、この範囲はこちら側に任せて、こちらの範囲は製配販連携協議会でよろしくお願いします、というような形で分担して行っています。製配販連携協議会では、この2年間ぐらい、こちらの4つのワーキンググループで動いてます。

「マスタ等:商流・物流におけるコード体系標準化WG」に関しては、基本的には物流に関する商品情報を管理します。例えば、パレットの上に、この製品だったら何ケース載って、何段まで積載できるとか、外箱のケースサイズというような基礎的な情報を、製配販へどうやってシームレスに渡していくのか、というような内容を検討して行うWGだと考えてください。

それから2つ目の、「物流資材等:物流資材の標準化および運用検討WG」に関しては、目指すことは外装サイズの標準化です。先ほど浜崎先生の方からヨーロッパでの標準化例のお話がありましたが、まさにそのようなことができると、大変効率化が進みますので、外装サイズの標準化を目指して、このような動きをしているところです。

3つ目の「商慣習等:取引透明化に向けた商慣習検討WG」というのは、一番わかりやすい例が、リードタイムのお話です。3年、4年ぐらい前までは、日用品業界では、当日午前中に受注を受けた製品は、翌日の午前中にお届けする運用をしていましたが、それを見直して、受注日の中1日後(翌々日)に納品することを、このWGで取り組んでいるところです。

最後に4つ目の「データ共有:データ共有による物流効率化検討WG」です。荷主のメーカーさんがこのような卸売業さんへ出荷して、戻りは空荷で走っているという情報を集めます。複数のメーカーさんの情報が集まると、「ここと、ここで(共同配送を)取り組めるのではないか」みたいなものがデータマイニングにより見つかります。日用品業界で言うと、2年から3年位前にライオンさんと花王さんが取り組んだ事例を発表されていますが、こうした例も、この製配販連携協議会WGから出てきました。このような国の動き、日用品業界の動きと、連携してロジスティクスEDI推進会議は、活動しています。

※中編(次号)へつづく

(C)2025 Hidetomo Uehara & Sakata Warehouse, Inc.