第565号 AIで物流業務はどう変わるか?(2025年10月9日発行)

| 執筆者 | 久保田 精一 (合同会社サプライチェーン・ロジスティクス研究所 代表社員 城西大学経営学部 非常勤講師、運行管理者(貨物)) |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 1.はじめに

- 2.物流分野におけるAI活用

- 3.AI活用が進展しつつある安全管理領域

- ■店着価格制のもとで受益者負担を議論することの問題

- ■まずは実態把握が必要

1.はじめに

AIについては、技術的側面、産業的側面、そして社会的側面など、多岐にわたる話題が日々報じられており、もはやAIに関するニュースを目にしない日はない。また、AIには「光と影」の両面があるが、実ビジネスへの応用が進むにつれて、その「影」の側面に注目が集まることも増えてきたように感じられる。

少し前の例では、プログラミング分野におけるAI活用の進展により、プログラマーの新規雇用が大幅に減少したと報じられ、SNS上でも大きな話題となった(注1)。

データ入力のような単純作業はともかく、プログラミングのような専門的な業務までAIに代替されるというのは、AIが簡単な試験問題すら解けなかった数年前までは想像しがたいことである。

さらに最近では、教育産業におけるAIの進出によって業績に影響が出ていることも話題となっている。通常、対人コミュニケーション能力や創造性が求められると考えられる教育分野において、AIによる淘汰が進むというのも、事前には予想しにくい展開である。

このように、AIの実用化が進展する中で、既存ビジネスに対する影響が「正と負」の両面で顕在化してきているのが、現在の状況と言えるだろう。

さて、では我々の物流業界においてはどうだろうか。

物流は、後述するようにデジタル化の遅れた分野であり、多くの業務が依然として人手に依存している。そのため、現時点においては、AIの影響は比較的小さい。少なくとも、業務プロセスが劇的に変化するほどのインパクトは、今のところ生じていないと言える。

しかし、AIが驚異的なスピードで進化を続けていることを考慮すると、AIによる業務変革が物流分野にも及ぶのは、時間の問題だと感じられる。人手不足による物流危機が叫ばれる中、旧態依然とした業務の変革は喫緊の課題であり、AIによる解決に対しては社会的な期待感もある。

そこで本稿では、今後どのような業務においてAIの活用が進むのか、また、AIが普及した後も人間に求められる業務とは何かなど、AIが物流業界にもたらすインパクトについて考察していきたい。

2.物流分野におけるAI活用

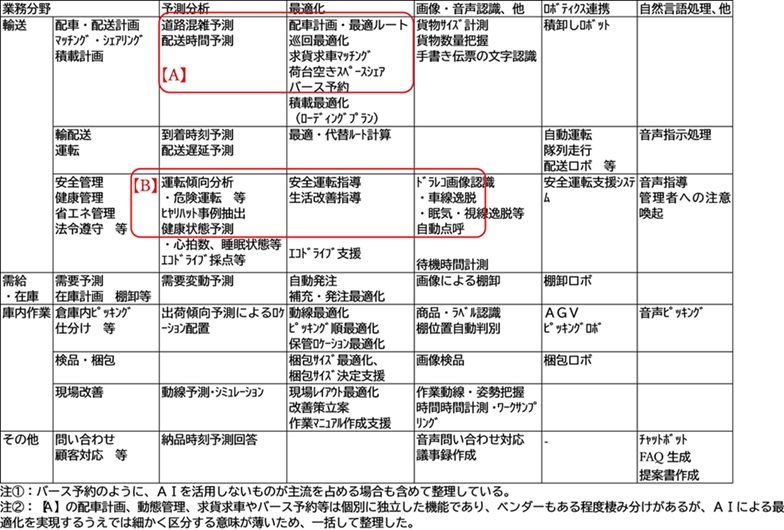

物流分野で展開されている機器やサービスの中には、AIの活用を謳うものが数多く存在する。これらを業務分野とAIの技術要素に基づいて分類したものが【図表1】である。

この中で、最も注目度の高い領域を一つ挙げるとすれば、図中【A】で示された、配車計画などに関連する分野であろう。

トラック輸送の運行効率を左右する重要な要素の一つは、配車計画の巧拙である。配車業務は、多数のパラメータが絡む複雑な最適化問題であり、AI活用の余地が大きい分野である。

また、効率的な配車でトラックの積載効率を向上させることは、車両台数の削減につながるため、コスト面でも大きなメリットがある。

投資という観点でも、ニッチな業務が多い物流分野において、当該分野は比較的市場規模が大きく、ベンチャーキャピタル(VC)などの投資が集まりやすい。その意味で技術進歩の可能性が大きい領域でもある。

しかし現状を見ると、多くの場合、配車業務は依然として人手による「アナログ」な作業に依存しているのが実態である。国土交通省が中小物流事業者を対象に実施した調査(注2)によれば、トラック運送業における配車計画・手配業務の「デジタル化率」は、わずか4%にとどまっている。配車に必要な情報は、荷主からの運送依頼情報および協力会社などの空き車両情報だが、これらのやり取りは依然として電話やFAXといった旧来型のコミュニケーション手段に頼っている。

これが配車が「アナログ業務」となっている大きな要因であるが、いずれにせよ現状では「AI導入以前」といった様相であり、これら配車等の分野はポテンシャルが大きく、注目度も高いが、市場開拓は、まだこれからの状況である。

【図表1】物流分野におけるAI活用領域

3.AI活用が進展しつつある安全管理領域

もう一つ、AI活用の注目が高まっている領域として挙げられるのが、図中【B】で示した「輸送における安全管理」に関わる分野である。

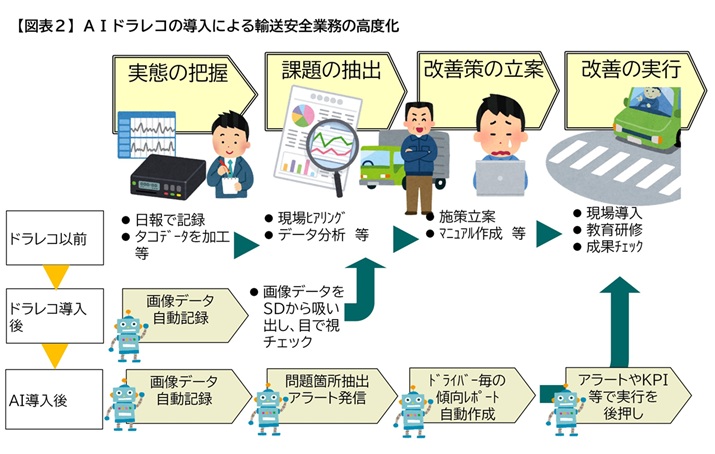

具体的には、「ドライブレコーダーによる運転傾向の分析・診断」「危険運転への注意喚起」「教育プログラムの作成」といった業務である。また、最近では規制緩和を背景に導入拡大が見込まれている「自動点呼におけるAIの活用」も(やや性質は異なるものの)注目を集めている。

これらはいずれも、トラック業界内で注目度が高く、かつ実際にAIの活用が進んでいる領域である。

安全管理の分野は、以前から運送業界にとって大きな課題であり、長年にわたり頭を悩ませてきた領域でもある。

例えばドライバーに対する安全教育は、法定義務であると同時に、事故防止の観点からも極めて重要である。その意味で、市販の教材を受講させるだけでは十分とは言えず、各ドライバーの運転傾向を踏まえた個別指導が求められる。

具体的には、急停止・急加速や速度超過といった運転操作のログ、車内外の映像記録などをもとに運転傾向を把握し、それに基づいた教育・指導を行うことが望ましい。

ただし、これらのデータは膨大であり、ドライブレコーダーの映像や、急停止時の状況等を人手で確認・分析するのは現実的ではない。一方、こうしたデータの解析はAIが最も得意とする領域の一つであり、AI活用にうってつけの分野だとも言える。安全管理におけるAI活用が進んでいる背景には、まさにこの適合性がある。

またこのような事例からは、デジタル化が遅れているとされるトラック運送業界においても、一定の条件が整えばAIソリューションが普及し得ることが分かる。AI活用の条件の一つは、上述のとおり、業務がAI活用に適合していることだが、加えて、ドライブレコーダーの映像データやデジタコのログなど、にデジタル化されたデータが容易に入手できる環境が整っていたことも重要である。

4.米国におけるAI活用の拡がり

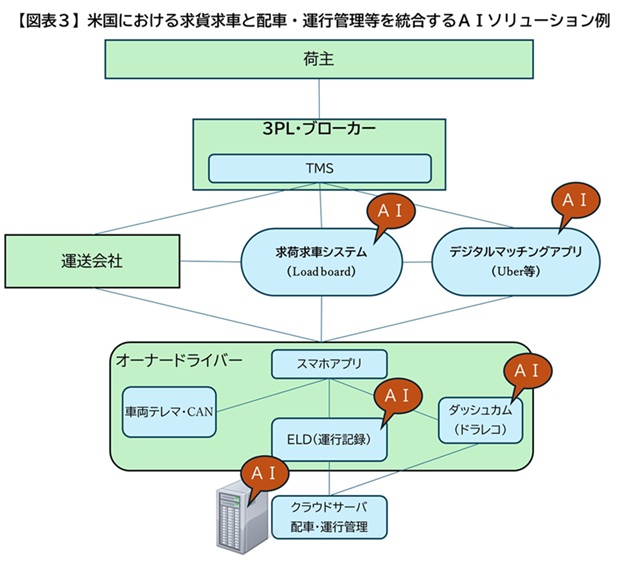

ところで、トラックの配車・運行管理や安全管理におけるAIソリューションの展開は、米国などが先行している。

例えば、米国のMotive社(旧KeepTruckin社、求貨求車マッチングソリューションの大手)では、AI搭載のドライブレコーダー(AIダッシュカム)、配車システム、運行記録計(ELD=Electronic Logging Device)、車両テレマティクスを統合したソリューションを展開している。これにより、配車システムによる運行指示データ、ELDのログ、テレマティクスから得られる燃料消費量や車両の故障診断データなどを統合し、運行の効率化を支援するサービスを提供している。これはあくまで一例であり、同種のソリューションは多くの企業から展開されている。

なお、ELDとは、日本におけるデジタコに類似した、主に労働時間の記録を目的としたシステムである。ただし、ELDは日本のように機器単位で認証を受ける仕組みではないため、必ずしも物理的な専用端末が必要というわけではない。そのため、車両のテレマティクスやカメラ映像、モバイル端末と連携可能なクラウド型アプリとして提供されるケースも多い。こうした背景から、画像データ、配車データ、運行記録データ、車両データなどを一元的に横断して活用する流れが進んでいるのである。

これはデジタルデータの連携のしやすさが、AIの活用を後押ししている一例とも言える。

加えて米国では、車両・ドライバーと荷物との「デジタルマッチング」においてもAIの活用が進んでいる。

周知のとおり、米国には日本のような最低車両台数規制がなく、配車担当者(運行管理者)がドライバーに運行指示を行わなければならないといった規制もない。そのため、荷主から業務を受託した3PLやブローカーと、個人事業主であるドライバー(オーナーオペレーター)とをウェブ上でマッチングし、直接、業務を依頼できる環境が整っている。実際、こうしたマッチングプラットフォームは広く普及しており、ある調査によれば、ドライバーが受託する業務全体の約4割が、マッチングシステム上で獲得された案件であるという。

このようなビジネス環境の違いが、米国における配車・運行管理や安全管理のデジタル化、ひいてはAI活用の推進力となっているのである。

一方の日本では、現行の法制度や業務慣行では、同様の仕組みの実現は容易ではないが、しかしながら、状況は急速に変化しつつある。

たとえば法規制の面では、数年前まで対面が必須だった点呼業務において自動点呼が認められるようになるなど、規制緩和が進んでいる分野がある。データ流通の面でも、デジタコのAPI公開などを通じた物流情報の標準化が急速に進展している。

いずれにせよ、日本独自のビジネス環境は徐々に変化しており、デジタル化を妨げていたボトルネックも次第に解消されつつある。そのような中、米国と同様に、AIソリューションが配車や運行管理業務を置き換えていく方向へ進展していく可能性は十分に考えられる。

5.AI普及後にも残る業務とは

以上、本稿では、物流業務のうち配車・運行管理や安全管理を中心に、AI活用の可能性について述べてきた。しかし、ここで取り上げた領域以外にも、AIが応用可能な分野は数多く存在する。

【図表1】に示した物流実務以外の業務領域では、たとえば営業業務(提案資料や見積書の自動作成・送付)、経理業務(経費精算、運賃請求、原価管理など)といったバックオフィス業務においても、AIを活用できる場面は少なくない。こうした観点からすれば、物流事業者の多くの業務がAIによって代替可能であるようにも思われる。

では、AIが広く普及した後に「人が担うべき仕事」とは、いったい何なのだろうか。

私見ではあるが、その鍵となるのは「現場に根ざした暗黙知」であると考える。

たとえば、トラック運送における効率性は、配車担当者の技量によって大きく左右されると言われる。それはなぜかといえば、「荷受け先や道路状況に応じた待機方法の工夫」「荷受け先における非明文化のルール」「個々のドライバーの特性や事情」など、配車業務において重要な判断材料となる情報を、配車担当者が経験知として把握しており、それを的確に活用できるかどうかで運行効率が異なるからである。同様のことは、たとえば倉庫管理業務にも当てはまる。

もちろん、こうした「現場の暗黙知」をデータ化し、AIに学習させることが不可能というわけではない。しかし、これらの情報は極めて状況依存性が高く、スケーラビリティに乏しいため、現時点で多くが暗黙知のままにとどまっていると言えるわけで、その状況は、当面大きく変わることはないのではないか。

よって近い将来にAIによる配車が広く普及したとしても、担当者が自身の暗黙知を総動員して「プラスα」の工夫ができるかどうかが、競争力の差を生む状況は当面続く。言い換えれば、業務効率化のキーとなる暗黙知がデータ化されていない以上、人間の判断力・経験が必要とされる場面は今後も残り続けると思われる。

ここで述べたような人間が担う業務に関しては、担当者の知識や技能の高度化を図ることが重要だが、同時に、安全診断といったAIが得意とする領域では積極的な活用を進めることも必要である。これらを両立することが、今後の物流業界にとってますます重要になると考える次第である。

注1:ワシントンポストの2025年3月の報道によれば、コンピュータープログラマーの雇用数が過去2年間で27.5%減少したとされる。ただし税制などAI以外の影響による減少との意見もある。

注2:国交省物流政策課「中小物流事業者のための 物流業務のデジタル化の手引き」令和5年3月

(C)2025 Seiichi Kubota & Sakata Warehouse, Inc.