第562号 ロジスティクスのゼミが「企業とコラボ」-担当教員の手記-(前編)(2025年8月19日発行)

| 執筆者 | 髙橋 愛典 近畿大学 経営学部 教授 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- はじめに:B to Bで産学連携とは?

- 1 コラボの第一歩:物流拠点の見学

- 2 コラボの概要:チーム編成から報告会まで

(以上前編)

前編

はじめに:B to Bで産学連携とは?

筆者は近畿大学(以下「近大」)の経営学部で教育と研究に従事している。「経営(学部)」といっても何を「経営」するのか目的語が不明確であるが、一般に想定されるのは民間企業である。ここ15年ほどであろうか、近大経営学部では、ゼミ(3年・4年次における専門科目としての「演習」)が民間企業と連携(いわゆる「産学連携」「企業とコラボ」)する事例が大きく増えた。人気をとりわけ博しているのは商品開発への学生の参画らしく、商品開発を直接の研究対象としない教員も、ゼミで頻繁に産学連携を試みているようである。学生にとって、消費者の立場を活かして企業に提案し、それが実際に商品化されて店頭に並ぶことは大きな喜びに違いない。

こうした事例は、最終消費財(consumer goods)に関わる内容、いいかえればBusiness to Consumer (B to C)に限定されがちである。これなら学生は、いち消費者として意見を出すことは難しくない。一方で、筆者の近大での担当科目は講義・ゼミとも着任当初から一貫して「ロジスティクス論」である。その物流・ロジスティクスの世界は、ほとんどが企業間取引(Business to Business: B to B)である。端的にいえば、物流企業も荷主企業も担当者がプロ同士という真剣勝負であり、学生が入り込んでアイディアを出す余地はきわめて少ない。学生たちの間に、産学連携でも就職活動でも、消費財関連の企業ばかり意識して企業間取引に目を向けない傾向があることを懸念しつつも、筆者のゼミが「企業とコラボ」することは諦めていた。

そこに転機が訪れた。文房具でお馴染みコクヨ㈱の物流子会社であるコクヨサプライロジスティクス㈱(以下「KSL」)の若林智樹社長が、お声をかけてくださったのである。コクヨの創業の地は大阪である。コクヨもKSLも本社は大阪市東成区にあり、東大阪市にある近大経営学部のキャンパスからも程近い。若林社長は勉強熱心で、日本物流学会にも所属され、そこでご一緒したことがきっかけであった。2023年秋にイギリスでの在外研究(サバティカル)から帰国し、2024年度にゼミを本格的に再開する矢先のことであった。

本稿ではまず、2024年7月から12月にかけて、筆者のゼミの第19期生(当時3年生)がKSLと実施した産学連携のあらましを記すこととする。

1 コラボの第一歩:物流拠点の見学

若林社長から、KSLのSCM推進室(当時)に所属する住野博紀・井上真一両氏をご紹介いただき、6月4日にまずはゼミ生を交えずに打ち合わせを実施した。その結果「コラボのキックオフイベント」として、7月25日にKSLの物流拠点「近畿IDC」(大阪市住之江区)をゼミ生たちと見学した。物流関連のアルバイト経験を持たないほとんどのゼミ生にとって、物流拠点を訪れること自体が初めてであった。

この日に見学を実施したのは、前期授業期間中唯一の補講日であり、補講には教室での出席が厳格には求められないという理由にほかならない。一方で、普段クーラーの効いた教室にいるゼミ生たちにとって、暑い盛りの物流拠点の空気も初体験であり、ゼミ生数名はKSLの計らいで空調服を試着できた。物流拠点についてはもちろん、筆者は講義で説明するし、その内側を紹介する映像資料(いわゆる「動画」)も教室で流すのであるが、このように五感で知ることの重要性を、ゼミ生たちの反応を見て改めて実感した。

この日は金曜日であり、週末を挟んで試験期間に突入するという意味では、学生たちにとってつかの間の休息日でもあった。見学後は大阪市中心部に移動し、KSLの方々を交えて「反省会」を行ったことも印象に残っている。なお、学生の夏休みは、3年生ともなるとインターンシップなどで多忙になりかねないこともあり、宿題をゼミ生個別に課したものの、産学連携とは関連づけなかった。

(出所)KSL提供。

2 コラボの概要:チーム編成から最終報告会まで

後期第1回のゼミは9月19日であり、ここでチーム編成を行った。今期は、並行して日本ロジスティクスシステム協会(JILS)関西支部の「大学合同ロジスティクス研究発表会」にもゼミとして参加することとした。表1にあるようにスケジュールがほぼ重なることとなったので、ゼミ生21名(男子16名・女子5名)を3名×7チームに再編し、5チームをKSLへの最終報告会(12月2日)を目指す「コクヨ班」、2チームを大学合同ロジスティクス研究発表会(12月1日)を目指す「JILS班」に割り当てた。

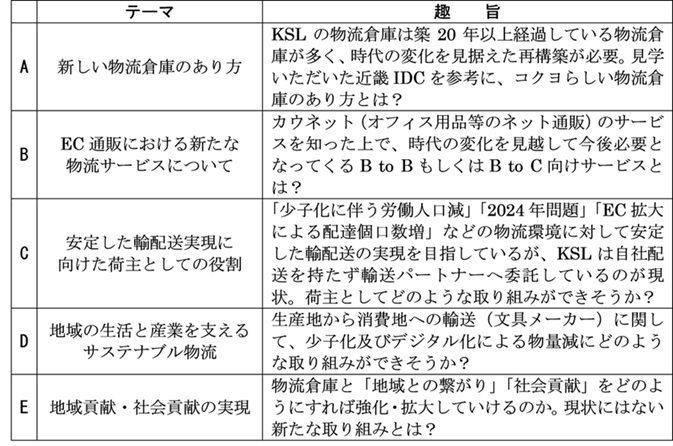

コクヨ班への研究テーマの提示は9月30日のゼミであり、表2にある5つのテーマからチームごとに選択を求めた。テーマ数とチーム数は一致したが、同じテーマを複数のチームが選択することも認めたためか、2チームがテーマAを選択し、テーマCを選択したチームはなかった。

(出所)KSLおよびJILSの資料より筆者作成。

(注1)ゼミ生全員に、表中の全ての行事への参加を求めた。

(注2)曜日の記載のない月日は、すべて月曜日である。2024年度の3年ゼミ(演習Ⅰ)は月曜4時限(15:00~16:30)に行った(月曜日は祝日、いわゆるハッピーマンデーが多いので、9月19日は木曜日だが月曜日課として月曜日の授業回数を調整している)。

(出所)KSL資料より筆者作成。

こうして、ゼミの時間帯の多くをチームミーティングに当て、筆者はアドバイスを求められた際に応じることを基本とした。筆者がやむを得ず出張し、休講した回もあったが、その際もゼミの教室を確保したところ、KSLから住野氏がご来校くださり、コクヨ班のみならずJILS班にもアドバイスしてくださった。また、最終報告会(12月2日)の直前には、ゼミ以外の時間帯でもミーティングやリハーサルの場がほしいというチームが現れ、筆者は快くゼミ教室を確保した。やはり、学外の方々をお招きして研究報告する機会には、程良い緊張感が流れるようである。

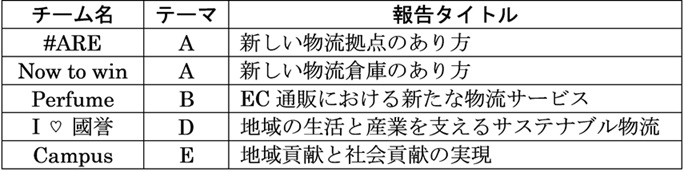

最終報告会での報告タイトルは表3のとおりである。通常のゼミの時間帯(月曜4時限の1コマ90分)に極力収めることとしたので、チームごとに報告10分・質疑5分が持ち時間であり、やや短かったという反省が残る。しかし、若林社長も来校されて講評をくださり、また2025年度から筆者のゼミに所属することが決まっていた2年生数名も授業の合間を縫って聴講してくれたので、その点でも盛り上がりを見せた。

(出所)ゼミ資料より筆者作成。

(出所)KSL提供。

(出所)KSL提供。

さて後編では、最終報告会までの取り組みを踏まえて、今回の産学連携における反省と示唆について、大学と企業の立場から論点を提起することとしたい。

※後編(次号)へつづく

(C)2025 Yoshinori Takahashi & Sakata Warehouse, Inc.