第552号 すべての人に優しい物流センター(中編)(2025年3月18日発行)

| 執筆者 | 長谷川 雅行 (一社)日本物流資格士会 顧問 |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 3.高年齢者に優しい物流センター

- 4.障害者に優しい物流センター

3.高年齢者に優しい物流センター

(2)高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

2)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

①健康状況の把握

労働安全衛生法(以下、「労安法」と略す)で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施すること。

その他、以下に掲げる例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。

<取組例>

・労安法で定める健康診断の対象にならない者が、地域の健康診断等(特定健康診査等)の受診を希望する場合は、必要な勤務時間の変更や休暇の取得について柔軟な対応をすること。

・労安法で定める健康診断の対象にならない者に対して、事業場の実情に応じて、健康診断を実施するよう努めること。

・健康診断の結果について、産業医、保健師等に相談できる環境を整備すること。

・健康診断の結果を高年齢労働者に通知するに当たり、産業保健スタッフから健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、高年齢労働者が自らの健康状況を理解できるようにすること。

・日常的なかかわりの中で、高年齢労働者の健康状況等に気を配ること。

②体力の状況の把握

高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力に合った作業に従事させるとともに、高年齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいこと。

体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体力チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜当該方針を見直すこと。

具体的な体力チェックの方法として次のようなものが挙げられること。

・労働者の気付きを促すため、加齢による心身の衰えのチェック項目(フレイルチェック)等を導入すること。

・厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用すること。

・事業場の働き方や作業ルールにあわせた体力チェックを実施すること。この場合、安全作業に必要な体力について定量的に測定する手法及び評価基準は安全衛生委員会等の審議を踏まえてルール化することが望ましいこと。

体力チェックの実施に当たっては、以下の点を考慮すること。

・体力チェックの評価基準を設けない場合は、体力チェックを高年齢労働者の気付きにつなげるとともに、業務に従事する上で考慮すべきことを検討する際に活用することが考えられること。

・体力チェックの評価基準を設ける場合は、合理的な水準に設定し、職場環境の改善や高年齢労働者の体力の向上に取り組むことが必要であること。

・作業を行う労働者の体力に幅があることを前提とし、安全に行うために必要な体力の水準に満たない労働者がいる場合は、当該労働者の体力でも安全に作業できるよう職場環境の改善に取り組むとともに、当該労働者も作業に必要な体力の維持向上に取り組む必要があること。

・高年齢労働者が病気や怪我による休業から復帰する際、休業前の体力チェックの結果を休業後のものと比較することは、体力の状況等の客観的な把握、体力の維持向上への意欲や作業への注意力の高まりにつながり、有用であること。

3)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

①個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置

健康や体力の状況を踏まえて必要に応じ就業上の措置を講じること。

脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされており、高年齢労働者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じること。

就業上の措置を講じるに当たっては、以下の点を考慮すること。

・健康診断や体力チェック等の結果、当該高年齢労働者の労働時間や作業内容を見直す必要がある場合は、産業医等の意見を聴いて実施すること。

・業務の軽減等の就業上の措置を実施する場合は、高年齢労働者に状況を確認して、十分な話合いを通じて当該高年齢労働者の了解が得られるよう努めること。また、健康管理部門と人事労務管理部門との連携にも留意すること。

②高年齢労働者の状況に応じた業務の提供

高齢者に適切な就労の場を提供するため、職場における一定の働き方のルールを構築するよう努めること。

労働者の健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務を高年齢労働者とマッチングさせるよう努めること。

個々の労働者の状況に応じた対応を行う際には、以下の点を考慮すること。

・業種特有の就労環境に起因する労働災害があることや、労働時間の状況や作業内容により、個々の労働者の心身にかかる負荷が異なることに留意すること。

・何らかの疾病を抱えながらも働き続けることを希望する高年齢労働者の治療と仕事の両立を考慮すること。

・複数の労働者で業務を分けあう、いわゆるワークシェアリングを行うことにより、高年齢労働者自身の健康や体力の状況や働き方のニーズに対応することも考えられること。

③心身両面にわたる健康保持増進措置

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(1988年)に基づき、事業場における健康保持増進対策の推進体制の確立を図る等組織的に労働者の健康づくりに取り組むよう努めること。

集団及び個々の高年齢労働者を対象として、身体機能の維持向上のための取組を実施することが望ましいこと。

常時50 人以上の労働者を使用する事業者は、対象の高年齢労働者に対してストレスチェックを確実に実施するとともに、ストレスチェックの集団分析を通じた職場環境の改善等のメンタルヘルス対策に取り組むこと。

併せて、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006年)に基づき、メンタルヘルス対策に取り組むよう努めること。

これらの事項を実施するに当たっては、以下に掲げる対策の例を参考に、リスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて取り組むこと。

・健康診断や体力チェックの結果等に基づき、必要に応じて運動指導や栄養指導、保健指導、メンタルヘルスケアを実施すること。

・フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施すること。

・身体機能の低下が認められる高年齢労働者については、身体機能の維持向上のための支援を行うことが望ましいこと。例えば、運動する時間や場所への配慮、トレーニング機器の配置等の支援が考えられる。

・保健師や専門的な知識を有するトレーナー等の指導の下で高年齢労働者が身体機能の維持向上に継続的に取り組むことを支援すること。

・労働者の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する健康経営の観点から企業が労働者の健康づくり等に取り組むこと。

・保険者と企業が連携して労働者の健康づくりを効果的・効率的に実行するコラボヘルスの観点から職域単位の健康保険組合が健康づくりを実施する場合には、連携・共同して取り組むこと。

4)安全衛生教育

①高年齢労働者に対する教育

労安法で定める雇入れ時等の安全衛生教育、一定の危険有害業務において必要となる技能講習や特別教育を確実に行うこと。

高年齢労働者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること。中でも、高年齢労働者が、再雇用や再就職等により経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。

併せて、加齢に伴う健康や体力の状況の低下や個人差の拡大を踏まえ、以下の点を考慮して安全衛生教育を計画的に行い、その定着を図ることが望ましいこと。

・高年齢労働者が自らの身体機能の低下が労働災害リスクにつながることを自覚し、体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解することが重要であること。

・高年齢労働者が働き方や作業ルールにあわせた体力チェックの実施を通じ、自らの身体機能の客観的な認識の必要性を理解することが重要であること。

・高年齢労働者にみられる転倒災害は危険に感じられない場所で発生していることも多いため、安全標識や危険箇所の掲示に留意するとともに、わずかな段差等の周りの環境にも常に注意を払うよう意識付けをすること。

・高年齢労働者に対して、サービス業の多くでみられる軽作業や危険と認識されていない作業であっても、災害に至る可能性があることを周知すること。

・勤務シフト等から集合研修の実施が困難な事業場においては、視聴覚教材を活用した教育も有効であること。

・危険予知トレーニング(KYT)を通じた危険感受性の向上教育や、VR技術を活用した危険体感教育の活用も考えられること。

・IT 機器に詳しい若年労働者と現場で培った経験を持つ高年齢労働者がチームで働く機会の積極的設定等を通じ、相互の知識経験の活用を図ること。

②管理監督者等に対する教育

事業場内で教育を行う者や当該高年齢労働者が従事する業務の管理監督者、高年齢労働者と共に働く各年代の労働者に対しても、高年齢労働者に特有の特徴と高年齢労働者に対する安全衛生対策についての教育を行うことが望ましいこと。

この際、高齢者労働災害防止対策の具体的内容の理解に資するよう、高年齢労働者を支援する機器や装具に触れる機会を設けることが望ましいこと。

事業場内で教育を行う者や高年齢労働者が従事する業務の管理監督者に対しての教育内容は以下の点が考えられること。

・加齢に伴う労働災害リスクの増大への対策についての教育

・管理監督者の責任、労働者の健康問題が経営に及ぼすリスクについての教育

また、こうした要素を労働者が主体的に取り組む健康づくりとともに体系的キャリア教育の中に位置付けることも考えられること。

併せて、高年齢労働者が脳・心臓疾患を発症する等緊急の対応が必要な状況が発生した場合に、適切な対応をとることができるよう、職場において救命講習や緊急時対応の教育を行うことが望ましいこと。

6)高年齢労働者に求められる事項(抄)

・高年齢労働者が自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努めること。なお、高齢になってから始めるのではなく、青年、壮年期から取り組むことが重要であること。

・事業者が行う労安法で定める定期健康診断を必ず受けるとともに、短時間勤務等で当該健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保険者が行う特定健康診査等を受けるよう努めること。

・事業者が体力チェック等を行う場合には、これに参加し、自身の体力の水準について確認し、気付きを得ること。

・日ごろから足腰を中心とした柔軟性や筋力を高めるためのストレッチや軽いスクワット運動等を取り入れ、基礎的な体力の維持と生活習慣の改善に取り組むこと。

・各事業所の目的に応じて実施されているラジオ体操や転倒予防体操等の職場体操には積極的に参加すること。また、通勤時間や休憩時間にも、簡単な運動を小まめに実施したり、自ら効果的と考える運動等を積極的に取り入れること。

・適正体重を維持する、栄養バランスの良い食事をとる等、食習慣や食行動の改善に取り組むこと。

・青年、壮年期から健康に関する情報に関心を持ち、健康や医療に関する情報を入手、理解、評価、活用できる能力(ヘルスリテラシー)の向上に努めること。

6)項の「積極的な運動」「適正体重」「栄養バランス」などは、高年齢者の一人である筆者にも耳が痛い。

(3)スキマバイト

高年齢労働者は、加齢による身体機能の低下等もあり、ギグワーカーとして短時間の軽作業に就労すること(スキマバイトなどと言われている)が増えている。とくに、最近は、事業者側も職業紹介(マッチング)アプリによって、高年齢者をはじめとするギグワーカーを募集している例も多い。

実際に、マッチングアプリで就労した経験のある高年齢者に聞くと、「仕事が細分化された単純作業の場合は、すぐ働ける」が、

①監督者などからの事前説明(業務内容・安全など)についての説明が少ない(または「ない」)

②作業服(靴)が体に合わないのに、(短時間だからと)我慢させられた

③「『タ〇ミーさん(アプリ名)』『メ〇カリさん(同)』『スキマさん』『バイトさん』などと呼ばれて、本名で呼ばれないのが気になる」(派遣労働者も、本名でなく「派遣さん」と呼ばれることが多いと聞く)。

④労働時間が「契約」より延びてしまうことが多い

等の不満もあるようなので、物流センター長などは(高年齢者に限らず)気を付けたい。②の「体に合わない作業服(靴)」は労働災害の遠因となりかねない。また、③は「差別」とも受け取られかねないので、本名で呼ぶべきである。

4.障害者に優しい物流センター

(1)障害者雇用率制度

(本稿では、「障碍者」「障がい者」ではなく、後記の法律名に従い「障害者」を使用する)

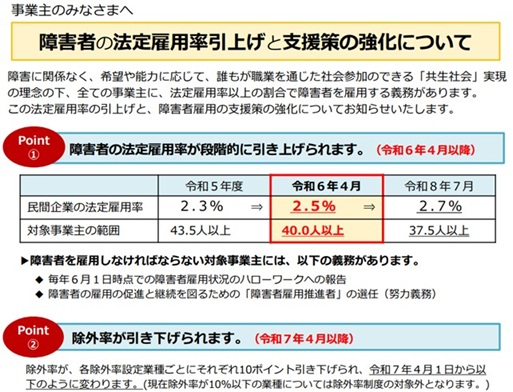

障害者の雇用対策は、「障害者雇用促進法」により、企業に対して、雇用する労働者の一定比率の障害者を雇用することが義務付けられている(図表3)。

図表3 障害者雇用率制度

(出所)厚生労働省資料

障害者雇用率は、2023年度の2.3%が2024年度は2.5%に、2026年度には2.7%に引き上げられる。また、各業種の業務実態により、一定の「除外率」が定められている(倉庫業5%、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)15%、道路貨物運送業20%、港湾運送業25%など。多くの製造業・流通業・サービス業は、除外なし)が、2025年度以降は除外率が一律10%引き下げられることが決定している。

障害者雇用率を満たさない企業(常用労働者100人超に限る。100人未満の中小企業は除外)からは納付金(不足1人当たり月額5万円)を徴収しており、納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金(超過1人当たり月額2万7千円)が支払われ、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成される(障害者雇用納付金制度)。

また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援が配慮されている。

2018年4月からは、障害者雇用の対象として、従来の身体障害者・知的障害者に加えて精神障害者も含まれることになった。肉体作業の多い物流センターなどの現場では、身体障害者の雇用が難しい側面(除外率が適用されてきた理由の一つ)もあったが、知的障害者とともに精神障害者も対象となったことで、物流現場における障害者雇用の増加が期待される。

【参考資料】

1.総務省「労働力調査」(各年版)

2.労働基準法「女子労働基準規則」「年少者労働基準規則」

3.中央職業能力開発協会編「ビジネス・キャリア検定ロジスティクス分野『ロジスティクス管理3級』テキスト

4.内閣府「高齢社会白書」(各年版)

5.厚生労働省「高年齢労働者の労働災害発生状況」(各年版)

6.厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(2020年)

7.柏労働基準監督署「倉庫・物流センター関連の事業者・労働者の皆さん 労働災害が多発しています」パンフレット(2022年)

8.中央労働災害防止協会「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」(2020年)

9.厚生労働省「事業者のみなさまへ 障害者の法定雇用率の引き上げと支援策の強化について」パンフレット

10.厚生労働省「障害者雇用の現状」(各年版)

11.内閣府「障害者白書」(各年版)

12.東京都産業労働局雇用就業部就業推進課「障害者雇用促進 ハンドブック – TOKYOはたらくネット」(2016年)

13.木下文彦「障害者雇用コンサルタントが教える 従業員300人以下の会社の障害者雇用」(2024年 中央経済社)

14.厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」(各年版)

15.厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク「外国人を雇用する事業主の皆さまへ 外国人雇用はルールを守って適正に」パンフレット(2024年6月)

16.WHILL株式会社・アクセスエンジニアリング株式会社のホームページ

17.長谷川雅行「働き方改革関連法改正と実務的対応(その2)」サカタウエアハウス株式会社ロジスティクス・レビュー第421~423号(2019年10月10日)

18.長谷川雅行「コンプライアンスから企業理念へ(後編)」サカタウエアハウス株式会社ロジスティクス・レビュー第536号(2024年7月23日)

(C)2025 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.