第296号 ロジスティクスの根幹は需給管理:経営のコア、これもアウトソーシング?-物流はロジスティクスに舵を切ったのか-(2014年7月15日発行)

| 執筆者 | 野口 英雄 (ロジスティクスサポート・エルエスオフィス 代表) |

|---|

執筆者略歴 ▼

目次

- 1.物流とロジスティクスは似て非なるもの:安易なアウトソーシングは慎むべき

- 2.ロジの根幹は需給管理:情報を駆使した計画と統制

- 3.マーケティングとロジは車の両輪:需要の創造と充足

- 4.サプライチェーン・ロジへの展開:SCM(企業間供給連鎖)

- 5.ロジ・ビジネスの可能性:ノンアセット型事業の台頭

1.物流とロジスティクスは似て非なるもの:安易なアウトソーシングは慎むべき

物流とロジスティクス(以下ロジと略)は同義語ではない。物流業界では同程度のものとして見ているふしがあり、荷主側でも安易なアウトソーシングが拡大しており、それではいずれも本質を見失う恐れがある。

(物流とは)➝(ロジでは)

・機能としての管理(保管・輸送等)➝体系としての管理(全体最適を目指す)

・コスト改善~業務生産性を高める➝キャッシュフロー増大、売上拡大(営業支援)

・物流ネットワーク~情報処理システム➝ロジ・ネットワーク~情報システム

・営業戦略の一要素:物流サービスレベル➝マーケティング施策との連動

・機能としての外注➝アウトソーシング(経営レベル)

物流業界は新規ビジネスとしての3PL等に進出するが、それは単なる機能提供の延長ではなく、もっとマーケティング寄りの高度な業務対応を求められるので、リスクが増大し大抵はビジネスにならない。料金契約も単一のものではなく、一気通貫でしかも歩率が主流となる。これらは業務委託契約で緻密な前提条件の確認が必要となるが、荷主側は包括的な要求なので、そのコスト設計や採算の見極めが難しい。

荷主はあくまで物流コスト削減が目的であり、その結果がフルアウトソーシングということになる。従来から物流業務の外注は行われているが、さらに経営レベルの取組みである。即ち財務オフバランス化の一環であり、単なる丸投げでは済まないはずだ。物流子会社を設立しそこに任せ、または物流事業者に委託して、自らの物流部門を廃止する等の施策は経営として余りにも軽い。

2.ロジの根幹は需給管理:情報を駆使した計画と統制

需給管理とはまさに需要と供給をマッチングさせ、在庫を最適レベルに維持する活動である。在庫管理には二つの側面があり、一つは資産としての在庫を如何に適切に管理するかであり、もう一つは原材料を調達し生産するという経営資源投入の最適化である。前者においては在庫金利や陳腐化(鮮度後退)防止が重要な管理要素であり、後者は費用効果を如何に高めるかという基本課題になる。従って需給管理は営業部門のみが行えるものではなく、また物流部門とて同様である。全社の各機能がこの活動を通して適合化を目指すもので、これは全社最適の追求に他ならない。

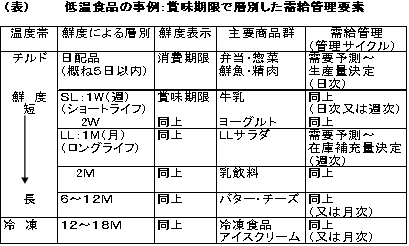

別な言い方をすれば、情報を駆使した計画と統制である。情報とは市場からの需要に関する動向であり、また現在の在庫がどこにどれ位あるかという確認である。これらの情報を活用して経営計画に基づいた目標を意識しつつ、現状との乖離を修正していく。この管理サイクルは市場の動きに対応すべく、月・旬・週・日というレベルを選択して行い、これに調達や生産の最適化要素も勘案していく。生産を優先すればそのロットサイズが大きくなって在庫過剰を招き、逆に小さすぎれば生産コストが上昇する。

生鮮食品のような在庫が持てない商品では、需要予測に基づいた生産を行い、これを売り切る運営が必要となる。まさに生産と販売の連動であり、在庫を極小化する運営はこれに如何に近付けるかということになる。それに最も相応しいやり方は、SPA*と呼ばれる製造小売一貫企業の方式である。一般的には生産と流通・小売は機能分担されているので企業間連携が必要となり、これがSCM運営である。いずれにしても在庫極小化を目指す活動ではリスクが伴い、危機管理と併せてこれが必要不可欠となる。(*文末参照)

3.マーケティングとロジは車の両輪:需要の創造と充足

マーケティングが顧客の需要を喚起する創造活動であるとすれば、ロジはその結果を商品として具体化し市場に供給していく充足活動である。これはビジネスモデルを構成するいわば車の両輪であり、どちらが上位・下位概念というものではない。前述したこのロジまでも丸投げするという安易な風潮は、マーケティングは企業としてのコアだが、後は外部委託でも構わないとするものであろうか。ロジ・システムを考えない経営は、片肺飛行のようなものだ。

(ビジネスモデルの基本要素)

マーケティング:需要の創造、6Pという要素(商品開発、価格設定、流通チャネル設定、広告宣伝、販売促進、販売物流)

ロジスティクス:需要の充足、需給管理、流通在庫管理、品質維持、営業支援、リテイルサポート

需要予測は市場の販売動向を基本に、これに販売部門としての計画や意図を反映させる。だからアウトソーシングすることは不可能である。ロジの運営には、企業としての組織の在り方が大きく関係してくる。マーケティング部門とロジ部門が各種情報を共有化し、客観的に正しい判断を可能とするのが理想である。ここまでを自社で行い、後はアウトソーシングするのは不可能ではない。

経営陣にとってこのロジは馴染みがなく、担当役員を置いても実質はお任せというケースが多い。CLO*を決めて、これがまさに経営レベルの仕事であることを認識している企業は未だ少ない。しかもモノ作りとコスト追求だけでは、熾烈なグローバル競争に勝てるはずがない。産業構造のサービス・ソフト化が加速しているが、そこでもロジは経営としてのコアである。そして当然ロジの範囲はグローバルになっている。

4.サプライチェーン・ロジへの展開:SCM(企業間供給連鎖)

物流とはいわば企業内のモノの流れを効率化する部分最適であり、ロジでは全体最適を目指す活動である。しかしこれだけでは最終顧客に到達することはできず、中間流通や小売業を含めた異種企業間のロジを連鎖させ、消費者へのサービスを最大化させなければ企業活動は完結しない。これがサプライチェーン・ロジへの取組みである。SCMと呼ばれているシステムは、小売業からの実需情報をトリガーにして供給を最適化する仕組みである。それぞれの段階における在庫を極小化し、変化への対応やローコストオペレーションを追求する。しかし本来の目的は、消費者の変化に全体が如何に迅速に適合できるかということであるはずだ。それには全ての企業が対等な立場で責任を分かち合い、機能分担することが前提になる。

その最も基本となるのが前述した需給管理に必要となる情報であり、小売側からは市場の実需情報としてのPOS*データを供給側に提供し、逆に供給側からは生産や在庫に関る情報を提供する。ITの急速な発展によりこれらは可能となった。

(SCMで重要な視点)

・情報と管理基準の共有化:特に実需情報➝需要予測、鮮度・品質基準等

・情報システム連携:EDI➝短時間に大量のデータ伝達

・カテゴリーマネジメント対応:商品区分概念➝カテゴリー別納品、一括物流

・ローコスト化、3PLの活用:ダブリ機能排除➝ノー検品等、アウトソーシング

・Win-Winの関係:機能責任分担

SCMの目的はローコスト化だけではない。品質維持やセキュリティー確保等も、この概念で同時に実行しなければ顧客満足度は上がらない。そしてもう一つ重要な課題は環境対応である。サプライチェーン・ロジの次の段階は、グリーン・ロジであるとされている。これはいわば社会最適を目指すものであり、ソーシャル・ロジとも言われている。

5.ロジ・ビジネスの可能性:ノンアセット型事業の台頭

ロジ・ビジネスが既存物流事業の延長ではないことは、もはや明らかであろう。それは物流機能の提供だけではないからであり、新たな競争者として物流事業者以外のノンアセット型企業が参入してくる。これが3PLであり、情報システムを武器に物流機能はアウトソーシングする。従って従来の物流事業者がコンポーネントサービスに留まって、単なる機能としてのアウトソーサーに甘んじることになる。これを脱却していくにはもっとマーケティング寄りのマインドを持ち、管理技術等を習得していかなければならない。

顧客マインドを磨くということは顧客のマーケティング施策を良く見ることであり、日常業務の品質管理のレベルを高めることである。まず顧客に品質を保証することが大前提であり、そこから顧客のニーズを掴み、それを実現し高める手立てを学ぶ。単なる機能提供だけではプロダクトアウトになりがちで、もっと市場や顧客を起点としたマーケットインの仕組みを構築していく。そしてリスク対策や危機管理を伴ったシステムにしない限り、とても新ビジネスにはならない。

その一方で不公正な商習慣や業務委託契約における、新たな社会的合意を目指していく必要がある。物流原価が全て物理的要素で成り立っている前提の中に商流要素が持ち込まれ、しかも包括的という複数業務が一体で契約期間内の多少の条件変更は容認する契約方式は、余りにもリスクが大きい。安全や環境に対する投資負担についてもある程度の分担が認められなければ、物流業界としては生き残っていけないだろう。社会のライフラインを支える重大な責任を果たすためにも、これらの再評価が行われなければならない。

SPA:Speciality Private Apparel(製造小売業)

CLO:Chief Logistics Officer(ロジ担当役員)

POS:Point of Sales(販売時点管理)

以上

(C)2014 Hideo Noguchi & Sakata Warehouse, Inc.